von Judith Schuck, 13.01.2025

Die Unvereinbarkeitsfalle

Geld, Zeit, Ressourcen: Wer als Künstler:in heute eine Familie ernähren will, der hat es immer noch schwer. Warum wir das dringend ändern müssen. (Lesedauer: ca. 18 Minuten)

Seit ihre Tochter auf der Welt ist, haben sich Hoa Luo und Patrik Muchenberger schon mehrfach auf Stipendien beworben. Beide arbeiten im Bereich der visuellen Kunst. Auf etwa zehn Bewerbungen gab es zwei Zusagen: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut ankommt, wenn wir mit offenen Karten spielen und sagen, dass wir Eltern sind“, sagt Hoa Luo. „Wir waren vielleicht ein bisschen naiv, weil wir dachten, das ist so etwas Schönes, Künstler:innen zu sein und ein Kind zusammen zu haben.“

„Wenn ich an einem Projekt arbeite, dann nachts zwischen 22 Uhr und 2, 3 Uhr, wenn die Kinder schlafen. Das geht echt an die Substanz“, sagt Anna Appadoo, Künstlerin und zweifache Mutter aus Kreuzlingen. Wenn ein Projekt über einen längeren Zeitraum ginge, sei sie danach meist krank.

Ein Bild hält sich zäh: Immer noch gilt die Kunst als brotlos

Schon diese beiden Beispiele zeigen: Künstler:innenleben und Familienleben passen viel zu oft nicht gut zusammen. Atypische Arbeitsformen, ein oft schwierig greifbarer Arbeitsprozess, ein Einkommen, das sich bei vielen Kulturschaffenden nicht nur aus ihren eigentlichen Berufseinkünften zusammensetzt, sondern mitunter aus mehreren Nebeneinkünften. Die brotlose Kunst ist ein immer noch gängiger Begriff, dessen Wirklichkeitsbezug die Pandemie wieder ins gesellschaftliche Bewusstsein geholt hat.

„Kleine Aufträge, Lehre, Service. Das alles zusammen ergibt bei Kulturschaffenden die Einkünfte, selbst bei grossen Namen“, sagt Alex Meszmer, Geschäftsleiter von Suisseculture und freischaffender Künstler im Thurgau. Suisseculture ist der Dachverband der Organisationen professioneller Kulturschaffender der Schweiz und der schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften.

Was Alex Meszmer als Künstler im Thurgau immer wieder auffällt, ist die wohl weitverbreitete Annahme, dass Kulturschaffen nicht als Beruf, sondern vielmehr als Hobby aufgefasst wird. „Es fehlt dem Berufsbild an Ernsthaftigkeit. Es ist sehr schwierig, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen.“ Wenn schon Einzelpersonen kämpfen, um von oder mit ihrer Kunst leben zu können, wie geht es dann erst Kulturschaffenden mit Sorgepflicht? Die Bedingungen von Vereinbarkeit rücken seit einigen Jahren verstärkt in den Fokus, auch in Zusammenhang mit Kulturschaffenden.

Du hast auch eine Geschichte, die du erzählen möchtest? Du brauchst für die Recherche aber Zeit und Geld? Dann bewirb dich bei unserem Recherchefonds. Auch dieser Text von Judith Schuck ist dank des Fonds realisiert worden. Im Mai 2024 haben wir unseren Jubiläums-Recherchefonds lanciert. Er entstand im Rahmen unseres 15-Jahr-Jubiläums.

Unter dem Titel „15 Jahre, 15 Themen“ haben wir den Recherchefonds gestartet. Das Ziel: Bislang unterbelichtete Themen unter die Lupe nehmen zu können. Der Recherchefonds soll es ermöglichen, diese Geschichten und unsere Autor:innen angemessen honorieren zu können.

Dank der Förderung durch die Stiftung für Medienvielfalt (15.000 Franken) und die Crescere Stiftung Thurgau planen wir in den kommenden Monaten 10 bis 15 Recherchen zu veröffentlichen. Der Jubiläums-Recherchefonds ist offen für professionelle Journalist:innen aus der Schweiz, Baden-Württemberg und Vorarlberg. Voraussetzung für einen Beitrag aus dem Recherchefonds ist, dass sich die recherchierten Geschichten mit Themen aus dem Kulturleben des Thurgau auseinandersetzen.

Bewerbungen auf den Recherchefonds sind jederzeit möglich. Alle Modalitäten dazu findest du hier.

Werden Kunstschaffende mit Familie zu wenig berücksichtigt im Fördersystem?

Im Juni 2023 veröffentlichte Philippe Sablonier im Auftrag von Visarte, dem Berufsverband visuelle Kunst Schweiz, seine Studie „Kunstberuf und Familie. Erkenntnisse und Handlungsanleitungen zur Vergabepraxis von Atelierstipendien“. Im Vorwort der Studie schreibt Regine Helbling, Geschäftsleitung bei Visarte: Schon ohne Familie sei es schwer als Künstler:in finanziell zu überleben, die meisten bräuchten einen ,Brotjobʼ, um sich ihre Arbeit an der Kunst leisten zu können. „Kommt dann noch die Betreuung eines oder mehrerer Kinder dazu, wird es häufig schwierig alles unter einen Hut zu bringen“, schreibt Helbling.

Woran liegt das? „Kunstschaffende werden ab der Familiengründung im Fördersystem nicht mehr adäquat berücksichtigt, haben dadurch geringere Karrierechancen und laufen tatsächlich Gefahr, aus strukturellen Gründen ihren Kunstberuf aufgeben zu müssen“, schreibt Sablonier in seiner Studie.

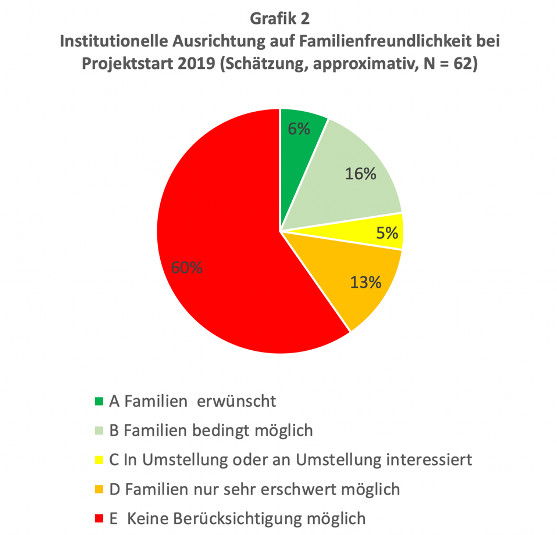

Die Auseinandersetzung mit dem Thema bei Visarte startete 2017. Die Studie basiert auf Umfragen bei betroffenen Mitgliedern, Förderstellen und einem Pilotworkshop sowie Hearings, um ein Verständnis dafür zu bekommen, wo die grössten Schwierigkeiten liegen, wenn es darum geht, Kunst und Familie zu verbinden. Gegenstand der Studie ist die Vergabepraxis von Stipendien und Künstler:innenresidenzen im In- und Ausland.

Unklare Finanzierbarkeit von Stipendien

Zum Zeitpunkt der Herausgabe von „Kunst und Familie“ waren es gerade mal sieben Prozent der Ausschreibungen, welche sich auch für Familien eigneten. Von den 2500 befragten Mitgliedern gab die Hälfte an, sich nicht auf Stipendien zu bewerben, entweder, weil die Finanzierbarkeit unklar wäre und/oder die Kinderbetreuung. „Mehr noch: viele gaben an, sich zugunsten einer künstlerischen Karriere gegen die Familiengründung zu entscheiden oder diese aufzuschieben“, heisst es in der Studie.

Die Schlussfolgerung, welche die Visarte aus diesem Ergebnis zieht, ist, dass sich die Förderprogramme weiterentwickeln müssen, um „Diskriminierung zu reduzieren und Diversität zu erhöhen, ohne gleichzeitig eine Segregation nach Ansprüchen, Lebensentwürfen, Familienstand, Geschlechtern usw. zu betreiben“.

„Förderprogramme müssen sich weiterentwickeln, um Diskriminierung zu reduzieren und Diversität zu erhöhen, ohne gleichzeitig eine Segregation nach Ansprüchen, Lebensentwürfen, Familienstand, Geschlechtern usw. zu betreiben.“

Schlussfolgerung einer Studie von Visarte aus dem Jahr 2017

Beim Künstlerpaar Hoa Luo und Patrik Muchenberger hat sich ihr Berufsleben seit der Geburt ihrer heute zweijährigen Tochter komplett gewandelt. Patrik Muchenberger hatte früher häufig Residencies in Brasilien. Hoa Luo lebte in Berlin, von wo aus sie für Projekte viel nach Norwegen und Island reiste. Mit der Schwangerschaft entschlossen sie sich zusammenzuziehen, in Rorschacherberg. Dort hatte Patrik Muchenberger, ursprünglich aus dem Thurgau stammend, sein Studio. Heute teilen sie sich ein Atelier in Flawil im Kanton St. Gallen.

Die Grosseltern übernehmen die Kinderbetreuung, wenn beide Eltern arbeiten. Die Familiengründung führte dazu, dass Patrik Muchenberger sich aus Sicherheitsgründen 80 Prozent als Leiter in der Erwachsenenbildung anstellen liess. Es gebe Überkreuzungen mit seinen Arbeiten und Themen, die aus der Kunstwelt einfliessen. Das ist positiv an seinem festen Job. Die fünf Wochen Ferien im Jahr und freie Zeit drumherum nutzt er für Kunstprojekte.

Auch Hoa Luo, die neben Kunst noch Philosophie und Physik studierte, arbeitet am Wochenende im Nebenerwerb, im Service. „Ich kann ja nicht wirklich viel arbeiten, da müssten wir eine teure Kinderspielgruppe nehmen.“ Darum am Wochenende, wenn ihr Partner frei hat.

Betreuung bleibt bis zum Kindergarten Privatsache

Dass Patrik Muchenberger als Vater den Hauptjob angenommen hat, hängt schlicht damit zusammen, dass er als Mann mehr verdient. „Und es gibt noch einen Grund, warum ich es im Bewerbungsverfahren einfacher habe: In der Wahrnehmung wird eher davon ausgegangen, dass die Mama beim Kind bleibt, wenn es krank wird“, sagt er.

Auf die Frage, was sie sich wünschen würden, damit ihr Beruf als Kunstschaffende besser mit der Familie vereinbar wird, antwortet Patrik Muchenberger: „Kinderbetreuung.“ Gerade in der Schweiz bleibt die Betreuung bis ins Kindergartenalter Privatsache, für viele nur schwer finanzierbar. Hoa Luo fände ausserdem eine Art Startstipendium hilfreich, „nicht nur ein Atelier mit Kind, sondern auch fürs Reinkommen in den Job.“

Lange Vorlaufzeit und Vertrauen sind nötig

Als ihre Tochter ein Jahr alt war, konnten Hoa Luo und Patrik Muchenberger doch ein Stipendium antreten. Darauf eingelassen hat sich Mirjam Wanner und das Team von der Shedhalle im Eisenwerk Frauenfeld, wo das Künstlerpaar im Frühjahr 2023 das Atelier kuratierte.

„Sie haben uns vertraut. Wir haben schon im Januar mit dem Aufbau für die Ausstellung im Juli begonnen“, erklärt Hoa Luo. Das sei wesentlich mehr Vorbereitungszeit, als sie früher gebraucht hätten. Aber alles habe super funktioniert. Im Sommer 2024 bespielte sie den Frauenpavillon in St. Gallen. Auch hier mit einer langen Vorlaufzeit und dem Vertrauen, dass sie die Residenzzeit nutzen würde.

Gibt es eine strukturelle Diskriminierung?

Hoa Luo und Patrik Muchenberger vermuten auf Grund ihrer eigenen Erfahrung, dass Kunstschaffende mit Kindern schlechtere Voraussetzungen haben, wenn es um die Vergabe von Residencies geht. Dennoch wollen beide weiterhin offen angeben, dass sie Eltern sind, um das Thema ins Bewusstsein zu rücken. Sie nennen als Beispiel ein Bewerbungsverfahren für eine Künstlerresidenz in Bern: „ Sie sagten uns, dass sie schon gerne jemanden mit Kind hätten, aber wir sollten immer da sein“, erklärt Hoa Luo.

Durch Patriks Festanstellung können sie aber nur am Wochenende vor Ort sein. „Wir haben versichert, dass wir das Stipendium dennoch voll ausschöpfen würden.“ Es gab ein riesiges Hin und Her im Mailverkehr. „Am Ende hatte ich das Gefühl, dass die Präsenzzeit doch ausschlaggebend ist“, so Hoa Luo. Sie findet, hier müsse es mehr Transparenz geben. Ein ehrliches Feedback zu bekommen statt nur Floskeln wäre ihr wichtig gewesen, „ob es wirklich das Kind oder die fehlende Flexibilität ist?“

Gibt es tatsächlich so etwas wie eine strukturelle Diskriminierung von Familien in der Kulturförderung? Diese Frage stellt sich auch Andrea Zimmermann. Sie forscht aktuell an der Universität Bern am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung zum Thema Gender- und Diversitätsmonitoring in Kulturbetrieben. Sie findet die Präsenzzeit einen wichtigen Punkt: „Hat das mit der Vorannahme zu tun, dass Residenzen eine Zeit ermöglichen, sich ausschliesslich der Kunst zu widmen? Vielleicht ist das letztlich der Widerspruch zur Vereinbarkeit, der in den Konzepten zu Residenzen schon angelegt ist?“

Diskriminierung betrifft vor allem Frauen

Im Auftrag von Pro Helvetia führte Zimmermann bereits 2021 an der Universität Basel eine Vorstudie „Geschlechterverhältnisse im Schweizer Kulturbetrieb. Eine qualitative und quantitative Analyse mit Fokus auf Kulturschaffende, Kulturbetriebe und Verbände“ durch. Zentrale Erkenntnis der Studie ist die „Unvereinbarkeit der Vereinbarkeit“: Kulturschaffende müssten sich nach wie vor mit der Figur des männlichen Genies in Verhältnis setzen.

„Ein noch nicht angesprochener, aber wichtiger Aspekt ist, dass in einer solchen Imagination des idealen Künstlers Aufgaben und Verpflichtungen jenseits der Kunst, Fragen der Vereinbarkeit, keinen Raum beanspruchen dürfen“, heisst es in der Studie. „Kulturschaffende sind dementsprechend, wie wir im Rahmen der Vorstudie feststellen konnten, stets darum bemüht, anderweitige Verpflichtungen unsichtbar zu halten. Da gesamtgesellschaftlich gesehen vor allem Frauen zuständig sind für Fürsorgearbeit bzw. Fürsorgearbeit nach wie vor als weibliche Aufgabe gesehen wird, betrifft diese Problematik der Unvereinbarkeit vor allem Frauen.“

„Strukturelle Diskriminierung in der Kulturförderung ist eine Vermutung, aber es gibt noch nicht genügend Anhaltspunkte, um dem auf den Grund zu gehen“, sagt die Geschlechterforscherin. Es bräuchte ein Monitoring, um herauszufinden, wer sich auf was bewirbt und wie viel dafür bewilligt wird. Für mehr Transparenz und die Definition weiterer Massnahmen für mehr Vereinbarkeit sei ein solches Monitoring ein wichtiger Aspekt: „Wir haben dieses Monitoring noch nicht, sitzen aber gerade in Bern daran, die Instrumente dafür zu entwickeln“, sagt Zimmermann.

„Strukturelle Diskriminierung in der Kulturförderung ist eine Vermutung, aber es gibt noch nicht genügend Anhaltspunkte, um dem auf den Grund zu gehen.“

Andrea Zimmermann, Wissenschaftlerin, forscht an der Universität Bern am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung (Bild: Daniel Rihns)

Hoa Luo hegt aktuell neue Bedenken in Bezug darauf, wie ihr Beruf als Künstlerin mit Familie vereinbar sein kann, denn sie erwartet ihr zweites Kind. „Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt mein ganzes Mindset ändern zu Kind und Kunst“, sagt sie. „Der einzige Weg ist, die Kinder zu integrieren, und für mich selber noch transparenter zu werden, offen und ehrlich auch zu mir selbst zu sein. Die Kinder sind ein Teil von mir und besonders in der Kunst wird mich das total beeinflussen. Das macht mich nicht wertloser.“

„Die Kulturschaffenden haben Angst, dass es als Nachteil ausgelegt wird, wenn sie ihre Care-Verantwortungen sichtbar machen. Darum halten sie diese oft unsichtbar“, bestätigt Andrea Zimmermann. Die Care-Arbeit widerspreche dem Bild von Künstler:innen. „Zuständig zu sein, für Windeln wechseln und Wäsche waschen, das geht in unserer Vorstellung nicht zusammen“, sagt die Wissenschaftlerin. „Es ist derzeit ein Statement, wenn Familie zur eigenen Vernissage mitgebracht wird, was bedeutet: Sichtbarmachen von Kontext und Herkunft.“

„Die Kinder sind ein Teil von mir und besonders in der Kunst wird mich das total beeinflussen. Das macht mich nicht wertloser.“

Hoa Luo, Künstlerin und Mutter

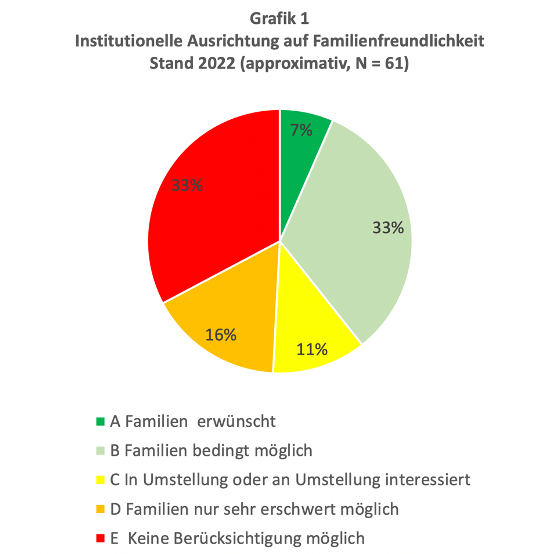

Aber der Umbruch kommt. In Bezug auf Residenzen kann Andrea Zimmermann mit Blick auf ihre Forschungsergebnisse sagen, dass viele in der Förderung allmählich verstanden haben, dass da was passieren muss. „Dem zu Grunde liegt ein grosser Paradigmenwechsel, nicht mehr vom Solisten, dem einzelnen Menschen auszugehen, sondern wirklich über den Menschen im Kontext nachzudenken und zu fragen: Wenn eine Person gute Kunst macht, was braucht sie, um dem weiterhin nachgehen zu können?“

Öffnung der Förderformate

Gute Frage, findet Anna Appadoo. Nach ihrem Studium in Textildesign und künstlerischer Konzeption kam sie vor 12 Jahren nach Kreuzlingen, wo sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen, 6 und 9 Jahre, lebt. Bis zur Geburt ihres ersten Kindes arbeitete sie im Nebenerwerb in der Sammlung Oskar Reinhart in Winterthur.

Heute ist sie 50 Prozent bei einer sozialen Institution angestellt. Der Verdienst sei generell schwierig in der freien Kunst. Als Künstlerin macht sie immer wieder die Erfahrung, dass Kunst als unbezahlte Arbeit wahrgenommen wird, „es fehlt noch so oft die Wertschätzung.“

Diese fehlende Wertschätzung für ihr künstlerisches Wirken habe auch schon zu Hause zu Diskussionen geführt. Ihr Mann arbeitet in der Halbleiterbranche, ein völlig anderes Feld. „Wenn du daheim bist und freiberuflich noch etwas machst, wird das oft selbst von Ehepartner:innen als Hobby deklariert“, sagt sie. Das Einkommen würde in Vergleich gestellt, „weil du damit nicht so viel und regelmässig verdienst.“

Raum und Zeit für Kunst

Über die Frage, wie es besser gehen könnte, muss die Kreuzlinger Künstlerin nicht lange nachdenken: „Toll für Eltern wäre ein Stipendium in der Nähe zum Wohnort, wo ich in Ruhe an einem Projekt arbeiten kann und nicht alles selber finanzieren muss“, sagt Anna Appadoo. „Eine finanzielle Hilfe oder einen Raum gestellt zu bekommen, wo man mal richtig wüten kann, das wäre echt hilfreich.“ Stipendien oder Workshops, die einem ermöglichen, am Wochenende zu arbeiten, kämen der Kreuzlinger Künstlerin auch entgegen. „Das wäre mit den Brotjobs besser unter einen Hut zu bringen.“

„Toll für Eltern wäre ein Stipendium in der Nähe zum Wohnort, wo ich in Ruhe an einem Projekt arbeiten kann und nicht alles selber finanzieren muss.“

Anna Appadoo, Künstlerin und Mutter

„Kunstschaffen ist Arbeit und nicht nur Spass.“ Für dieses Statement ist Appadoo ihrer Künstlerkollegin Stefanie Scheurell aus Konstanz dankbar, die im deutschen Baden-Württemberg gemeinsam mit Kolleginnen erkämpft hat, dass auch ältere Kinder ihre Eltern zur Künstlerresidenz Cité in Paris begleiten dürfen. Ausserdem wurde der Stipendienbeitrag erhöht, damit die Kosten für die Kinder besser gedeckt werden können.

Da sie vor allem im Atelier sein kann, wenn die Kinder im Bett sind, kennt sie den Druck, unter Schlafmangel kreativ sein zu müssen. Sie empfindet das als unglaublich anstrengend. Aber: „Du lernst mit Kindern, dass du zu einer bestimmten Zeit produktiv sein musst, in dieser Zeit muss etwas entstehen.“ Das ist die positive Kehrseite des Zeitmangels. „Für mich ist heute nicht mehr nachvollziehbar, wie ich früher Deadlines nicht einhalten konnte“, sagt die Künstlerin.

„Du lernst mit Kindern, dass du zu einer bestimmten Zeit produktiv sein musst, in dieser Zeit muss etwas entstehen.“

Anna Appadoo, Künstlerin und Mutter

Diese Erfahrung machen auch andere kulturschaffende Eltern. „Auch wenn die Belastung als Mutter im Beruf hoch ist, glaube ich nicht, dass du weniger effizient bist.“ Mirjam Bührer ist Tänzerin und lebt in Frauenfeld. Ihre Söhne sind 3 Jahre und 8 Monate. Ihr Mann arbeitet 80 Prozent an drei Tagen. Wie bei Anna Appadoo oder Hoa Luo und Patrik Munchenberger funktioniert das System Familie und Kunst nur dadurch, dass ein Partner den Hauptverdienst in einem nicht künstlerischen Beruf einholt, der aber einigermassen flexibel gestaltbar ist.

Teil des Problems ist die Vorstellung, dass es gut schaffbar sei, Arbeitszeit am Abend oder den Wochenenden einzuplanen, wenn der Partner daheim sei. „Aber das ist ja auch Familienzeit“, betont Mirjam Bührer. „Das ist eine Seite vom Spagat.“ Mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigte sich Mirjam Bührer erstmals, als sie 18 Jahre alt war.

„Es hat mich schon in Zwiespalte getrieben, bevor das Muttersein konkret wurde“, sagt sie. „Ich hätte vor der Mutterschaft eine gute Reserve anlegen müssen, um nach Schwangerschaft und Geburt genug Zeit für den Wiedereinstieg zu haben, wenn ich körperlich wieder voll fit bin.“ Einen adäquaten Lohn hatte sie in der Zeit als rein freischaffende Tänzerin nur bei den Engagements im Rahmen von TanzPlan Ost.

Angst, den Anschluss zu verlieren

Mirjam Bührer fühlt sich oft, wie wohl viele berufstätige Eltern, hin und hergerissen zwischen ihrer Mutterrolle und ihrem Beruf als Tänzerin: „Ich habe das Bedürfnis, mir selber und Tänzer:innen, die nach mir kommen, zu beweisen, dass Familie und Tanz zusammen geht.“ Auf der anderen Seite nagt ihr Familienbewusstsein an ihr: Die Kinder sind nur einmal so klein.

Anna Appadoo kennt dieses Gefühl nur zu gut. „Ich hatte auch Angst, abgeschrieben zu werden. Darum habe ich immer weitergemacht und die Kinder im Maxi Cosy mitgenommen, zu jedem Aufbau, wo ich rückblickend denke, das war ja furchtbar. Aber auch eine gute Erfahrungen.“ Zwei bis drei Ausstellungen pro Jahr hat sie immer gemacht, um in der Kunst zu bleiben.

„Ich habe das Bedürfnis, mir selber und Tänzer:innen, die nach mir kommen, zu beweisen, dass Familie und Tanz zusammen geht.“

Mirjam Bührer, Tänzerin und Mutter

Es kann als ein Vorteil von Freiberufler:innen gewertet werden, dass es überhaupt möglich ist, Kinder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Mirjam Bührer kennt Tänzer:innen, die ihre Kinder mit zur Produktion nehmen und plant das auch für sich. „Kinder sind das ehrlichste Publikum, das es gibt. Sie geben ja auch Feedback“, sagt sie. Eine Freundin, habe ihr erzählt, dass immer, „wenn ihre Kinder eingeschlafen sind, wusste sie, sie muss etwas an der Choreografie ändern.“

Auf dem Weg zu einer kindergerechten Kunstlandschaft?

Hoa Luo beobachtet, dass an mancher Stelle schon ein Umdenken stattfindet, Kinder in die Kunst zu integrieren. Vernissagen würden teils kindgerechter. „Es gibt inzwischen auch Kunstbrunches, wo es nicht nur um Party geht, nicht geraucht wird und non-alkoholische Getränke angeboten werden. Oder es wird darauf geachtet, das keine giftigen Farben herumstehen.“ Die Verbindung von Arbeit und Kind müsste weiter als gesellschaftlich akzeptiertes Thema kommen dürfen.

„Der Diskurs ist wichtig. Wir müssen Formen finden, wo der Status keinen Unterschied macht. Familie ist eben ein Einfluss im Leben“, findet Hoa Luo. „Es gibt bereits Leute in der Kulturlandschaft, die Vereinbarkeit durchlebt haben und heute eine gewisse Machtposition haben“, sagt sie. So eine Person hat sie in der Frauenfelder Künstlerin und Kuratorin Mirjam Wanner gefunden, selbst Mutter und sensibilisiert auf das Thema.

„Der Diskurs ist wichtig. Wir müssen Formen finden, wo der Status keinen Unterschied macht. Familie ist eben ein Einfluss im Leben.“

Hoa Luo, Künstlerin und Mutter

„Bei Pro Helvetia beschäftigen wir uns schon einige Jahre mit dem Thema Vereinbarkeit und allgemein mit Diversität und Chancengleichheit“, sagt Lisa Pedicino, die bei der Schweizer Kulturstiftung für diesen Bereich zuständig ist. „Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Massnahmen aufgegleist in Sachen Sensibilisierung und Fachkompetenz, um die Kulturorganisationen darin zu stärken.“

Zum einen begleitet Pro Helvetia Kulturorganisationen mit Workshops und Aufklärung bei Diversitätsprozessen. Zum anderen wird ein Blick auf die Förderstrukturen geworfen, um die Angebote, für Kulturschaffende mit Kindern, zugänglicher zu machen.

„Wir versuchen die Residenzorganisator:innen zu sensibilisieren, strukturelle Anpassungen vorzunehmen, damit Familien Zugang haben. Damit auch Kunstschaffende mit Kindern, die arbeiten möchten, von einer Residenz profitieren.“

Zusätzliche Betreuungsgelder in der Förderung

Als Pilotprojekt startete vor rund drei Jahren eine zusätzliche Kostenübernahme für die Kinderbetreuung. Bei Residencies oder Recherchereisen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit erhalten Kulturschaffende zusätzlich bis 1000 Franken, welche für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehen. „Jede:r kann selbst entscheiden, wie das Geld eingesetzt wird: für die Mitreise einer Betreuungsperson oder Zuhause für die Betreuung“, sagt Lisa Pedicino.

„Wir fragen beim Bewerbungsformular, wie sie das Geld nutzen wollen. Wir vertrauen den Kunstschaffenden bei der Einteilung der Unterstützung. Am Ende ist uns eine Evaluation wichtig, um zu beurteilen, ob wir mit dieser Massnahme die Bedürfnisse richtig abdecken.“ Das Pilotprojekt ist seit diesem Jahr fest implementiert. Es lohne sich auch bei Musik, Darstellender Kunst oder Design mit Messen hinzuschauen, ob Kinderbetreuung oder eine andere Form von Care-Arbeit in Zukunft mitgedacht werden könnten, stellt Lisa Pedicino fest.

„Die Herausforderungen sind sehr spartenspezifisch, wenn wir über Vereinbarkeit sprechen“, sagt Andrea Zimmermann. Der Punkt der Unsichtbarkeit sei hier immer noch zentral, „aber da verändert sich gerade etwas.“ Immer mehr Netzwerke setzen sich mit Fragen der Vereinbarkeit auseinander: die spartenübergreifende Initiative art&care, für die Sparte Theater die Bühnenmütter mit Sitz in Berlin, female act mit dem Kalkulator für die Schweiz, Helvetiarockt für Frauen und diverse Menschen in der Musik und in der Literatur das Netzwerk other writers need to concentrate. Sie alle und viele weitere, nehmen sich der verschiedenen Aspekte des Themas an.

Best Practice Beispiele im Thurgau

Auch im Thurgau gibt es Institutionen, die vorangehen bei dem Thema. Im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben, dem Bodmanhaus, werden seit 2023 die Literatur-Stipendien neu gedacht. Nach wie vor werden zwei Stipendien pro Jahr über zwei Monate von der Kulturstiftung Thurgau finanziert. Aber: „Wir erwarten nicht, dass die Stipendiat:innen die zwei Monate am Stück kommen und jeden Tag hier sind. Sie können schon mal weg sein, auch wenn das Ziel ist, mehrheitlich hier zu arbeiten“, sagt Monika Fischer, Geschäftsleiterin des Literaturhauses.

Ausserdem gibt es neu noch ein Budget für Kinderbetreunng von 2000 Franken. Wie diese genutzt werde, für eine Betreuung bei der Residenz oder zuhause, bleibt den Stipendiat:innen selbst überlassen. Im Bodmanhaus gibt es eine kleine Wohnung mit zwei Zimmern und einem eher schmalen Bett für die Autor:innen.

Das Literaturhaus gilt als besonders familienfreundlich

Sie ist nicht geeignet, um dort die Familie unterzubringen. „Das geht mal eine Nacht zu zweit oder übers Wochenende, aber nicht für zwei Monate“, findet Monika Fischer. Andere Schreiborte lassen aber selbst diese kurzen Besuche oft nicht zu, vor allem, wenn mehrer Autor:innen gleichzeitig in der Residenz sind. Kinder stören die zum Schreiben nötige Ruhe, heisst es da oft. Wer die Familie mit nach Gottlieben bringt, bekommt Hilfe beim Finden einer Ferienwohnung.

Die Ostschweizer Autorin Laura Vogt erhielt das Stipendium 2023. Sie hat zwei Kinder im Alter von fünf und acht Jahren und lebt eine Stunde von Gottlieben entfernt. „Auf die Ausschreibung bin ich zu einem Zeitpunkt gestossen, an dem Care-Arbeit für mich Thema war“, sagt sie.

Es sei die allererste Bewerbung auf ein Stipendium gewesen, bei dem das alles unter einen Hut gebracht werden konnte. Die zwei Monate teilte sie auf vier auf. Die Kinder waren auch mal übers Wochenende mit im Bodmanhaus, „was schon eng war, aber ich fand es schön, meinen Kindern zu zeigen, wo ich da überhaupt bin.“ Mit dem Vater teilt sie sich die Betreuung 50:50. Während des Stipendiums deckte er mehr ab und die Mutter half noch aus.

Beeindruckt von der Kompromissbereitschaft

Was Laura Vogt besonders schätzte, war die Bereitschaft zu dieser Flexibilität, einen ruhigen Raum zu finden und den finanziellen Aspekt, denn die Kosten daheim laufen ja weiter. „Diese Komponenten haben gut zusammengepasst“, sagt sie. „Ich fand es beeindruckend, wie kompromissbereit Monika Fischer war.“

Ein zentraler Punkt war für sie die Nähe zum Wohnort. Wenn die Kinder älter sind, könne sie mal weiter weg. „Ich frage mich, wie das funktionieren kann, wenn du alleinerziehend bist? Dann wird es sehr schwierig.“ Sie empfindet es als ein grosses Privileg, so ein Stipendium machen zu können. „Es braucht noch mehr Ansätze wie im Bodmanhaus“, fordert Laura Vogt.

2023/2024 startete dieses Literatur-Stipendium als Pilotprojekt. Im August 2024 kam das Okay, dass es jetzt für fünf Jahre bis 2030 fix im Programm läuft. Und das ist nicht das einzige Programm im Thurgau, das sich progressiv zeigt.

Auch im Eisenwerk und Phönix-Theater gibt es neue Ideen

Die Shed-Halle im Eisenwerk Thurgau hat ihr Atelierstipendium so ausgelegt, dass eine relative lange Arbeitszeit vor Ort in der Halle eingeplant ist. „Dazu können wir ein gutes Budget anbieten, um anfallende Kosten für diese Vorbereitungs- oder wie wir auch sagen Atelierzeit zu unterstützen“, definiert Mirjam Wanner. Damit können Kosten wie Unterkunft, Verpflegung, Reisen und Transporte finanziert werden.

„Diese Rahmenbedingungen erlauben es den Künstler:innen sich gut zu organisieren. Sie können sich ihre Arbeits- oder eben Atelierzeiten so einrichten, dass diese ihren anderen Verpflichtungen nicht in die Quere kommen.“ Sie sind nicht an einen bestimmten Lebensstil geknüpft, wie zum Beispiel explizit nur für Künstler:innen mit Familie oder Künstler:innen aus dem Ausland. Aber es bietet Raum für verschiedene Arbeitsweisen“, sagt Mirjam Wanner.

Neue Förderformate

Miriam Bührer begrüsst ein neues Format im Phönix-Theater in Steckborn als einen „Riesenschritt für die Tanzszene“. Neu wird dort eine Ko-Produktion für Tanz ausgeschrieben. „Das ist ein nächster grosser Schritt in Richtung Professionalisierung“, sagt sie. „Ich habe darüber nachgedacht, mich zu bewerben, aber wieder verworfen, weil es für mich jetzt zu früh ist.“ Mit Kindern brauche sie wesentlich mehr Vorlauf für die Projektplanung.

Das mit der Ko-Produktion im Phönix Theater sei eine längere Geschichte gewesen, erklärt Stefan Wagner, Kulturbeauftragter der Kulturstiftung Thurgau. „Wir haben das Format Tanz Now abgeschafft und wollten das Geld spezifisch investieren.“

„Es braucht Verständnis für Fragen wie Inklusion und Migration. Diese Fragen müssen gestellt werden, damit sie auf dem Radar erscheinen.“

Stefan Wagner, Kulturstiftung des Kanton Thurgau

Dazu hätten sie Arbeitsgruppen mit Tanzschaffenden gebildet, um herauszufinden, welche Förderformate sie sich wünschen würden. Das Ergebnis: „Wir haben 65‘000 Franken Tanzförderung vorgeschlagen. Die Tänzer:innen haben die Netzwerke.“ Es gab vier Bewerbungen auf die Aussschreibung im Phönix-Theater. „Das ist viel, vor allem für diesen Kanton!“, urteilt Stefan Wagner.

Als er 2019 in den Thurgau kam und die Leitung der Kulturstiftung übernahm, trieb Wagner einen Paradigmenwechsel bei den Förderformaten innerhalb der Stiftung voran. „Die Institution selbst muss sich gewissermassen transformieren. Wenn sie das nicht tut, wird sie auch die Förderformate nicht ändern“, erläutert er diesen Ansatz. „Es braucht Verständnis für Fragen wie Inklusion und Migration. Diese Fragen müssen gestellt werden, damit sie auf dem Radar erscheinen.“

Teilhabe und Betreuung

Als für die zweite Thurgauer Kulturkonferenz die kulturelle Teilhabe auf die Agenda kam, rückte zudem das Thema Elternschaft mehr in den Fokus. „Wie können wir Kunstschaffende mit Betreuungsbedarf unterstützen? Diese Frage führte dazu, dass der Stiftungsrat Betreuungskosten in die Gesuche miteinbezog. Nicht mit aufgeblasenem Budget, sondern konkret: wie kann man beispielsweise auf Tour Kinderbetreuung organisieren?“, erklärt Stefan Wagner. Diese Gedanken nahmen sie in die neue Wegeleitung mit auf.

Im Thurgau soll der Strukturwandel auch das Atelierstipendium in Belgrad betreffen. „Eine zusätzliche Wohnung für die Unterbringung der Kinder bezahlen wir mit. Aber das Stipendium dauert ein halbes Jahr. Wie machst du das mit schulpflichtigen Kindern?“ gibt Stefan Wagner zu bedenken. „Wie vereinbarst du das mit deiner Partnerschaft? Es gibt strukturelle Probleme innerhalb dieser Stipendien, die eine bestimmte Gruppe von Leuten bevorzugen. Meistens sehr Junge oder Ältere, die ohne Kinder diese Betreuungssituation nicht haben.“

Inspiration aus der Ferne oder nah zum Wohnort?

Das Umdenken führte zu einer Öffnung der Förderformate, wie im Bodmanhaus. Diese Öffnung sei aber zweischneidig. Bei Belgrad könne der Einfluss einer anderen Kultur und Umgebung eine Bereicherung sein, ist aber für Familien schwierig zu vereinbaren. In der Nähe wäre der Alpenhof in Oberegg, was ein Ort für ein Atelierstipendium sein könnte. „Die Frage ist, wie man das ausrichten will?“ Dem Gedanken der räumlichen Nähe könnte stärker Sorge getragen werden. „Für viele liegt der Reiz aber beim Exotischeren“, weiss Wagner aus Erfahrung.

„Wir nähern uns über einen prozesshaften Weg der Neuausrichtung der Förderformate an“, so der Beauftragte der Kulturstiftung. Damit die Betroffenheit zum Thema wird, findet er einen divers besetzten Stiftungsrat enorm wichtig. „Die Institution muss einen Kulturwandel durchgehen, damit Kinder nicht als Belastung angesehen werden.“

Mit Care-Hintergrund wird Beruf nicht ernst genommen

Aus dem Mangel zu schöpfen ist eine Erfahrung, die der Webdesigner und Fotograf Jörg Rudolph als junger Vater machte. Nach der Geburt seiner ersten Tochter kehrte seine Frau bald zurück in ihren Beruf als Ärztin im Spital und er blieb zuhause. Seine erste Tochter sei ein High-Need-Baby gewesen und habe ständigen Körperkontakt gebraucht, um zur Ruhe zu kommen. Auf den endlosen Spaziergängen mit Kind im Tragetuch habe er oft nichts anderes gehabt, als seine Fantasie. Umsetzen konnte er seine Ideen immer nur, wenn das Kind und später die Kinder, schliefen. Seine Töchter sind heute acht und fünf Jahre alt.

Er kennt das Gefühl, als kreativ tätiger Freiberufler mit Care-Auftrag nicht richtig ernst genommen zu werden: „Das, wofür ich früher bezahlt wurde, mache ich heute umsonst.“ Jörg Rudolf arbeitete früher im Verlagswesen und kam darüber zur professionellen Fotografie. „Ich kann das alles nur so machen, weil meine Frau verdient. Was ich reinbekomme, sind immer nur Peanuts.“

„Ich kann das alles nur so machen, weil meine Frau verdient. Was ich reinbekomme, sind immer nur Peanuts.“

Jörg Rudolph, Fotograf und Vater

Er glaubt aber fest an die nährende Kraft der Kreativität: „Ich denke immer: Alle Kulturschaffenden haben ihre eigene kleine Sonne. Die Kunst nährt sie. Wenn das nicht da ist, kann nichts wachsen.“ Dieser Gedanke ist schön und poetisch. Er erklärt die Antriebskraft schöpferisch tätiger Menschen. Aber: Kunst ist eben Arbeit.

Natürlich ist das auch eine politische Frage

Weil das so ist, geht es schnell auch ums Geld und Politik. Jeder Ausbau von Strassen werde priorisiert, „aber Kultur nicht“, sagt Stefan Wagner. Politik richte sich an der Mehrheitsgesellschaft aus, „und wenn sie das tut, dann ist das auch problematisch.“

Indem sich die Politik immer nach der Mehrheitsgesellschaft ausrichte, würden marginalisierte Menschen und Minderheiten in ihren Bedürfnissen zu wenig wahrgenommen.“ Wenn sich die Kulturförderung aus Angst, dass Gelder gekürzt werden, zurückhalte, entwickelten sich keine Perspektiven, ist der Leiter der Kulturstiftung überzeugt.

„Indem sich die Politik immer nach der Mehrheitsgesellschaft ausrichte, werden marginalisierte Menschen und Minderheiten in ihren Bedürfnissen zu wenig wahrgenommen. Wenn sich die Kulturförderung aus Angst, dass Gelder gekürzt werden, zurückhält, entwickeln sich aber keine Perspektiven.“

Stefan Wagner, Kulturstiftung des Kantons Thurgau

Gerade im Thurgau beobachtet er eine Selbstpräkarisierung von Kulturschaffenden. „Wenn wir Gesuche auf den Tisch bekommen, bei denen Kunstschaffende 500 Franken für eine Ausstellung eineichen, müssen sie ein neues Budget erarbeiten“, so Wagner. Die, die Kulturförderung bezahlen, müssten die fairen Löhnen auch einfordern. Für einen Werkbeitrag gibt es bei der Kulturstiftung einen Ansatz von 4000 Franken. „Das ist eigentlich nicht viel, wenn man bedenkt, der 13. Monatslohn muss drin sein, eine Woche Ferien und wir zahlen oben drauf noch 10 Prozent für Sozialversicherung.“

Stefan Wagner stellt immer wieder fest, dass es noch viele Kulturschaffende gibt, die sich nicht um eine Altersvorsorge kümmern. „Erst dieser Zwang, dass wir Sozialversicherung als Standard bei der Antragstellung eingeführt haben, hat sie dazu gebracht, das zu machen.“ Wenn man schon von Anfang an von der Kunst nicht leben könne, wie soll man dann noch eine Familie durchbringen? „Dort fängt es an.“

Präsenz und Verfügbarkeit

Honorare sind neben den Residenzen und der Übernahme von Betreuungskosten essenziell, um von der Kultur leben zu können. Was das Einkommen betrifft, sagt Patrik Muchenberger: Ein steigender Bekanntheitsgrad bedinge automatisch höhere Verkäufe. „Aber wie kommst du als Kunstschaffender überhaupt ins Publikum, wenn du gar nicht so viel available bist? Die Schwierigkeit ist: einerseits bist du motiviert, hast viel, produzierst viel. Aber andererseits kannst du dich nicht unentbehrlich machen auf Grund von familiären Strukturen. Da ist eine Lösungsfindung nicht einfach.“

Seit Hoa Luo Mutter ist, nimmt sie nur Arbeiten an, die ein gewisses Honorar liefern. „Ich halte mich an den Mindestsatz in der Schweiz.“ In Deutschland habe sie sich schon immer an den Richtlinien der Künstlersozialkasse orientiert, was häufig für Diskussionen führte. „Aber wenn ich das nicht umsetze und lebe, dann nimmt mich keiner ernst. Ich möchte, dass andere Leute sehen, dass ich die Kunst ernst nehme, weil das ein Job ist. Seitdem fahre ich ganz gut.“

Was Künstler:innen machen, habe einen Mehrwert für die Gesellschaft, ist sie überzeugt. „Wir haben einen aufklärerischen, kritischen Auftrag“, betont Hoa Luo. Gerade darum sei es wesentlich, das Thema Familie in den Diskurs zu stellen.

Von Judith Schuck

Weitere Beiträge von Judith Schuck

- Der Kunst beim Wachsen zusehen (12.05.2025)

- Neue Räume für Tanz (06.05.2025)

- Neuer Verein macht sich stark für Lesevergnügen (03.04.2025)

- Allem Anfang wohnt, ja, was eigentlich inne? (25.03.2025)

- Die Vielfalt des Tanzes im Thurgau (24.03.2025)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Reportage

- Gesellschaft

Ist Teil dieser Dossiers

Ähnliche Beiträge

Viel mehr als nur Bücherregale

Die Bibliotheken in der Schweiz machen mit dem BiblioWeekend auf ihr grosses Angebot aufmerksam. Zwischen dem 28. und 30. März gibt es mehr als 700 Veranstaltungen, über 50 alleine im Thurgau. mehr

Was wird aus dem Stadtlabor?

Die Raiffeisenbank Frauenfeld stellt seit 2021 ihre Liegenschaft für das „StadtLabor" zur Verfügung. Die Nutzungszahlen sind gut. Doch zum Jahresende soll Schluss sein mit der Zwischennutzung. mehr

Neuigkeiten auf allen Ebenen

Max Bottini, Thi My Lien Nguyen und Isabelle Krieg: Das Jahr 2025 steht im Kunstmuseum im Zeichen Thurgauer Künstler:innen. Auch sonst tut sich einiges in der Kartause Ittingen. mehr