von Inka Grabowsky, 29.04.2025

Von Schmuggelfahrt und Gaumenkitzel

Das Napoleonmuseum Arenenberg nimmt eine legendäre Schmuggelaktion von 400 Rebstöcken «Müller-Thurgau» vor hundert Jahren zum Anlass, ausführlich über Weinkultur am Bodensee zu informieren. (Lesedauer: ca. 3 Minuten)

Die Bodensee-Winzer vor hundert Jahren hatten es nicht leicht. Die Reblaus hatte die Stöcke befallen, der Mehltau die Ernten verdorben. «Mit dem Weinbau ging es bergab», sagt Dominik Gügel, Direktor des Napoleonmuseums. «Aber ein Mann aus Tägerwilen wollte sich dem entgegenstellen. Herrmann Müller, der als Direktor in der Versuchsstation für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil arbeitete, kreuzte Riesling mit Madelaine Royale und erfand eine Rebe, die perfekt an das hiesige Klima angepasst war. Und die Versuchs-Weinberge, an denen er das bewies, die waren hier bei uns am Arenenberg.»

Es ist nicht verwunderlich, dass auch die Winzer auf der deutschen Seite des Sees an der neuartigen Rebsorte interessiert waren. Offiziell exportieren durfte man sie aber nicht, weil nach dem 1. Weltkrieg die Stimmung zwischen den beiden Ländern gelinde gesagt frostig war. So kam es 1925 zur Schmuggelfahrt mit dem Ruderboot über den See, bei der 400 Rebstöcke den Besitzer wechselten.

Archäologische Nachweise

Dem Titel «2000 Jahre Wein auf dem Arenenberg» wird die Ausstellung mit Hilfe des Archäologischen Museums gerecht: In Frauenfeld wird die Geschichte des Pollenfunds im Sediment des Hüttwilersees als Nachweis von kultivierten Weinreben ausführlich dargestellt. Auf dem Arenenberg erzählt der Leiter des Archäologie-Museums Urs Leuzinger auf dem Audioguide, was die mikroskopischen Spuren bedeuten.

Bisher deuteten nur vereinzelt gefunden Scherben darauf hin, dass es schon im ersten Jahrhundert nach Christus ein Weingut auf dem Arenenberg gab. Doch möglicherweise kann dieses Wissen demnächst unterfüttert werden: Beim Roden eines Arenenberger Weinbergs stand ein Arbeiter plötzlich knietief in einem Gewölbe. «Wir wussten zwar, dass etwas da ist, aber hatten es nie genauer untersucht», so Dominik Gügel. «Nun sollen die Archäologen aktiv werden. Vielversprechend ist es so oder so.»

Ausstellung für die Nase, die Ohren, die Augen und für die Zunge

Für die Ausstellung wurde der historische Weinkeller reaktiviert, der zum Teil schon im 14. Jahrhundert bestand. Acht Eichenfässer mit Rotwein hinten im Stollen verströmen den charakteristischen Duft. Bevor man sie in Augenschein nehmen kann, absolviert man eine Zeitreise.

Sie führt von der Antike über das Mittelalter bis zur Zeit der Bonapartes 1817, und dann von der Schmuggelfahrt 1925 bis hin zur Neuzeit. An den Stationen dienen jeweils wenige Exponate als Blickfang: die Bruchstücke einer Amphore, die Replik eines Trinkgefässes, eine Flasche Chateau Margaux Jahrgang 1856, ein Rebstock.

Die Text-Fahnen dahinter weisen mehr auf die Tonspur des Audioguides hin, als dass sie selbst informieren. Ohne Gerät (oder ohne Führung) hat man weniger vom Besuch.

Erstmals ein Blick in die historische Küche

Wer sich von der Qualität der heutigen Weine überzeugen will, sollte nach dem kühlen Keller unbedingt noch den Raum hinter dem Shop des Museums aufsuchen. Hier steht ein neuer Degustationsautomat, in dem zwei der insgesamt 14 Wein-Varietäten des Arenenbergs gekostet werden können.

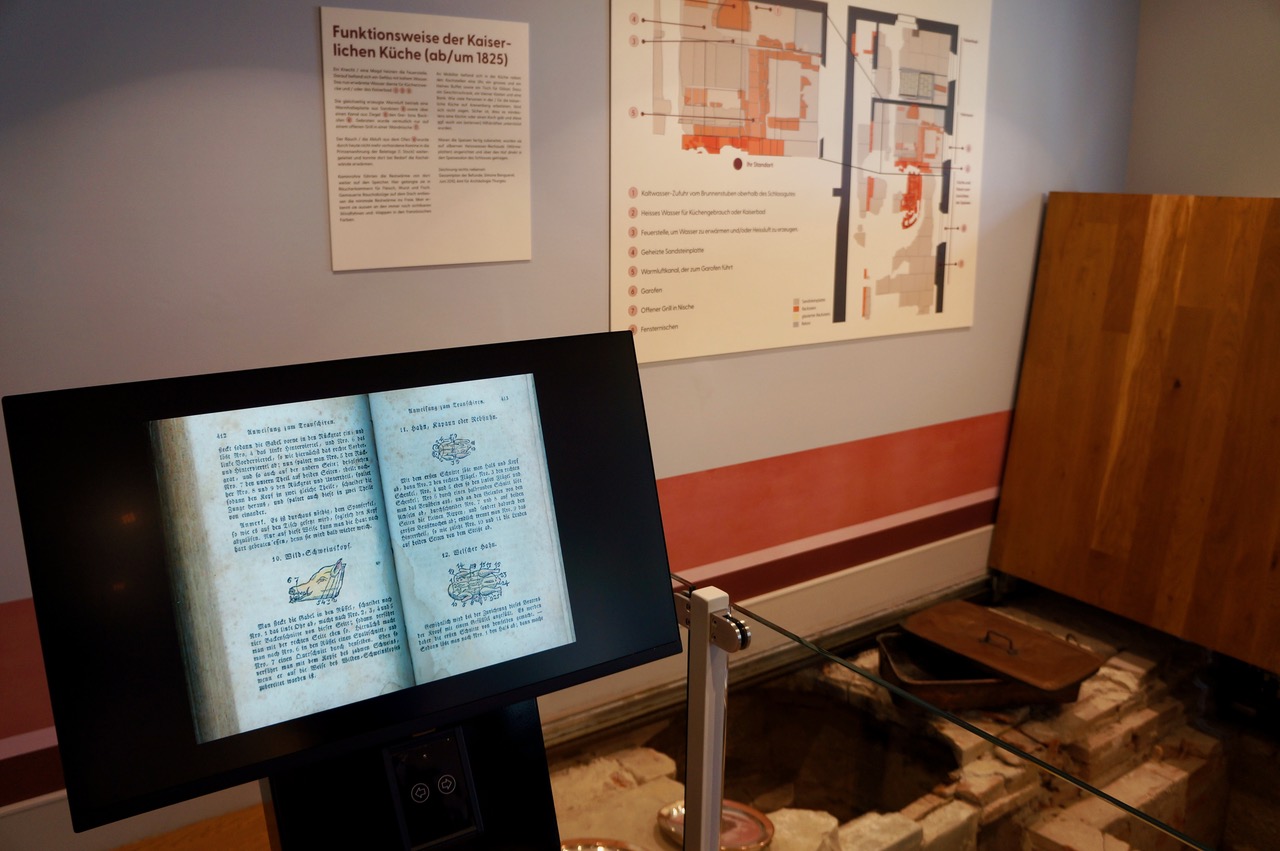

Vor allem aber wird über den Genuss zu Hortenses Zeiten informiert. «Hier befand sich früher die Küche des Schlosses», erklärt Gügel. «Als 2010 das Kaiserbad ausgegraben wurde, haben wir auch die technischen Einrichtungen aus dem Jahr 1825 entdeckt. Und nun öffnen wir zum ersten Mal die Abdeckung über dem zentralen Heiss-Wasser-Ofen für die Öffentlichkeit.»

Zum Dessert «geschwungner Niedel»

Bonapartes haben zwar von schickem Porzellan gespeist und sich sehr um guten Wein bemüht (Hortense sorgte dafür, dass der Chasselas angebaut wurde statt des simplen Elblings), doch überlieferte Rezeptbücher zeigen, dass nicht nur Haute Cuisine aufgetischt wurde.

Caroline Kümicher, die von den exilierten Adeligen für grosse Gesellschaften als Köchin engagiert wurde, veröffentlichte 1830 das «Constanzer Kochbuch», das Rückschlüsse darauf zulässt, wie sehr insbesondere Prinz Louis Napoleon der bodenständigen alemannischen Küche zugetan war.

Die Rezepte – unter anderem für Kapaun oder «geschwungner Niedel» (Schlagrahm) - lassen sich in der Ausstellung nachlesen. Auch wer endlich einmal wissen wollte, wie man einen Schweinskopf tranchiert, wird schlauer: «Man steckt die Gabel in den Rüssel …»

Draussen was zum Schmunzeln

Süffisante Sprüche zum Thema Wein markieren einen Spazierweg durch die Rebberge. 38 kleine rosafarbene Täfelchen gilt es abzulaufen. Dabei lernt man nebenbei, dass die Bodensee-Winzer es heute auch nicht leichter haben, als ihre Vorgänger im 20. Jahrhundert.

Wegen des Klimawandels und des notwendigen Schutzes der Biodiversität wird der Weinbau auf den 3,2 Hektar Rebfläche auf dem Arenenberg derzeit auf «bio» umgestellt. Die alten Müller-Thurgau-Reben, die in feuchten Jahren viel Pflanzenschutzmittel benötigen, wurden durch resistente Sorten ersetzt, die ohne Fungizide und Pestizide gedeihen. Es gibt also wie vor hundert Jahren noch einmal neue Sorten am Arenenberg. «Hier schliesst sich der Kreis», sagt Dominik Gügel.

Die Ausstellung

Ausstellung «2000 Jahre Wein auf Arenenberg» ab 1. Mai 2025, täglich 10 bis 17 Uhr

Die Sonderausstellung lässt sich unabhängig vom Schlossbesuch buchen und kostet 8 Franken. Details gibt es auf der Internetseite des Museums.

Von Inka Grabowsky

Weitere Beiträge von Inka Grabowsky

- Coole Kunstnacht Konstanz Kreuzlingen (10.11.2025)

- Die Demokratisierung des Kunstmuseums (07.11.2025)

- Verse zum Schmunzeln und Runzeln (03.11.2025)

- Eine Hütte mit Ausstrahlung (27.10.2025)

- Eiszeit am See (07.10.2025)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Wissen

Kommt vor in diesen Interessen

- Vorschau

- Geschichte

- Bodensee

Dazugehörende Veranstaltungen

Kulturplatz-Einträge

Ähnliche Beiträge

Der Mythos wankt

Neue archäologische Untersuchungen legen nahe: Der berühmte «Hus-Kerker» im Schloss Gottlieben stammt wohl nicht aus der Zeit von Jan Hus. mehr

Eiszeit am See

Unter dem Motto «Eisschicht statt Seesicht» präsentiert das Seemuseum Kreuzlingen noch bis April 2026 eine Wanderausstellung zur Eiszeit und erklärt, wie Gletscher eine Landschaft formen. mehr

Eine kleine Entdeckung im Toggenburg: Das Ackerhus

Vom Museumsgründer Albert Edelmann bis zum aktuellen Kinderbuch: Im Ackerhus wird Toggenburger Tradition lebendig gehalten. arttv.ch war zu Besuch. mehr