von Anabel Roque Rodríguez, 13.02.2025

Die Welt, in der wir leben

In einer neuen Ausstellung im Kunstverein Frauenfeld zeigen Loris Mauerhofer und Dara Maillard eine kunsthistorische Reise zu Frauenkörpern, Archetypen und gesellschaftlichem Druck auf den Einzelnen. (Lesedauer: ca. 5 Minuten)

Der Titel der Ausstellung (Un)being könnte eigentlich auch als Frage gemeint sein: Wann verliert das Individuelle seine Bedeutung zugunsten einer Kategorie? – oder anders gefragt: Wer bin ich in Relation zu einer bestimmten Kategorie? Was erst einmal abstrakt klingt, ist eine grundsätzliche Frage, der wir alle begegnen.

Denn Menschen schreiben sich gerne Gruppen zu oder werden noch häufiger ungefragt Gruppen zugeschrieben: Frau/Mann, Mutter/kinderlos etc. Diese zunächst nur beschreibenden Kategorien werden dabei häufig mit Bedeutung aufgeladen und zu einer gewissen Identität. In der Kunst sprechen wir bei diesem Kunstgriff von Archetypen, die in Mythologie, Religion oder eben in der Gesellschaft zu finden sind.

Über die Jahrhunderte lässt sich ein Wandel dieser Archetypen feststellen. Durch die Form, wie und was dargestellt wird, eignet sich die Kunst, um nicht nur über Traditionen und Perspektiven innerhalb der Gesellschaft zu sprechen, sondern auch interessante Schlussfolgerungen abzuleiten, wie die Verbindung des Einzelnen zur gesellschaftlichen Ordnung sich immer wieder verändert hat.

Frauenkörper zwischen Mythos und Natur

Dieser Wandel wird von Dara Maillard in ihrem eigenen künstlerischen Umgang mit dem weiblichen Körper aufgenommen. Gleich in Raum 1 findet sich eine Studie der Künstlerin nach Rubens: «Die vier Flüsse des Paradieses» (um 1615). Eine gängige Interpretation der Vorlage ist, die Personengruppen auf dem Gemälde als Personifikationen der vier Weltteile zu sehen: Europa, Asien, Amerika und Afrika.

Abgesehen davon, dass dieses Bild durch die Brille von Kolonialismus und Macht gesehen werden muss, ist es ein gutes Beispiel davon, wie Rubens Körper darstellt. Seine Körper wirken in ihrer dynamischen Bewegung lebendig, und die Haut - das Inkarnat - lebt durch die vielen Farbschichten. Es ist schon eine selbstbewusste Geste der Künstlerin Dara Maillard, den Auftakt in die Ausstellung mit so einem Werk zu begehen. «Ich möchte sehen, ob und wie wir diese Darstellungen von Frauen neu denken können; denn, ob wir es mögen oder nicht, sie haben unsere Wahrnehmung und unser Verständnis geprägt.»

Referenz zu den alten Meistern

Gleich gegenüber der Rubens-Auseinandersetzung befindet sich «Landscape 4» ein weiblicher Akt, umgeben von Wurzeln und Natur, wobei der Frauenleib offen zu sein scheint und die Trennung von Eingeweiden und Natur nicht klar ist. Es ist das neueste Werk der Künstlerin und eigens für die Ausstellung entstanden. «Die Haut sollte hier nicht mehr trennend als Oberfläche dargestellt werden, sondern als Natur selbst», sagt sie.

Es ist eine Referenz zu den alten Meistern wie Rubens, die ihre Frauendarstellungen nur deshalb malen konnten, weil die meisten Darstellungen aus mythologischen oder religiösen Themen stammen und so erlaubten, die weibliche Nacktheit in einem gesellschaftlich akzeptierten Kontext darzustellen.

Maillards Figur bleibt nur skizzenhaft und lenkt damit den Fokus auf den Körper selbst, auf den weiblichen Körper, der so häufig eben nicht als Natur oder gar natürlich gelten durfte, sondern in seiner Darstellung möglichst nur zu moralischen «Lehrzwecken» dargestellt werden durfte.

Körper im Dialog

Mitten in diese Überlegungen kommen Loris Mauerhofers Skulpturen mit den Malereien von Dara Maillard ins Gespräch. Seine Körper bestehen aus verschiedenen Materialien wie Metall, Wachs und Gips und sind schon in der Verarbeitung ein Dialog mit dem Körper, der sie modelliert. So auch bei dem Kopf aus Gips, der bei genauerem Hinsehen kleine Stahlzähne im Inneren, aber eben auch auf dem Boden, verliert. Zähne als Teil des Körpers und als Träger von Identität - das Fragment als Teil des Ganzen taucht immer wieder als Thema beim Künstler auf.

Interessant ist auch die gegenüberliegende Arbeit «Where does your body begin?» Ein Stück Latex und Pigmente auf Stoff auf beleuchtetem Rahmen - die Haut als belebtes Objekt mit extra freigelegten Kabel. Skulpturen, die mit Leben beseelt wirken. Seine Skulpturen wirken wie eigene Existenzen, manchmal fragil, oft mit Augenzwinkern und Humor und andere Male nachdenklich stimmend.

Vom Persönlichen zum Universellen

Die beiden jungen Kunstschaffenden scheuen sich nicht davor, ihr eigenes Leben als Stoff für ihre Kunst zu wählen. So ist Raum 3 religiöser Ikonographie gewidmet, er ist theatralisch kuratiert. In der Ecke hängt ein Torso von Loris, der leicht als Jesu Darstellung interpretiert werden kann, dazu sehen wir eine Hand, von deren Fingerspitzen Drähte zu jeweils einer Figur gehen.

Geht es hier um die Hand Gottes und ihre Führung oder um die Kontrolle des Einzelnen durch die menschgemachte Religion? Es ist übrigens nicht das letzte Mal, in der die Zahl 5, wie bei den fünf Fingerspitzen in den Arbeiten des Künstlers auftaucht. «Fünf ist eine persönliche Zahl und für mich komplex; 5 Familienmitglieder; es steht auch immer wieder für Heilung», erklärt Mauerhofer.

Weiter sehen wir goldene Rahmen mit emotionalen Szenen und zwei Ikonen, wobei die eine Darstellung ein tatsächliches Bild von Dara Maillard und ihrer Mutter ist. «Ich interessiere mich sehr für die weiblichen Archetypen wie Mutter, Hexe oder die Heilerin», sagt die Künstlerin

Dara Maillard ist in Bulgarien geboren und in Genf aufgewachsen und hat so einen persönlichen Bezug zu orthodoxen Darstellungen: «Ein grosser Unterschied zwischen christlicher Kunst und orthodoxen Ikonen ist, dass christliche Kunst oft zur Lehre und Erzählung biblischer Geschichten genutzt wird. Orthodoxe Ikonen sind keine blossen Bilder, sondern selbst heilige Objekte und eine direkte Verbindung zur göttlichen Welt.»

Von Denkmälern und Scheitern

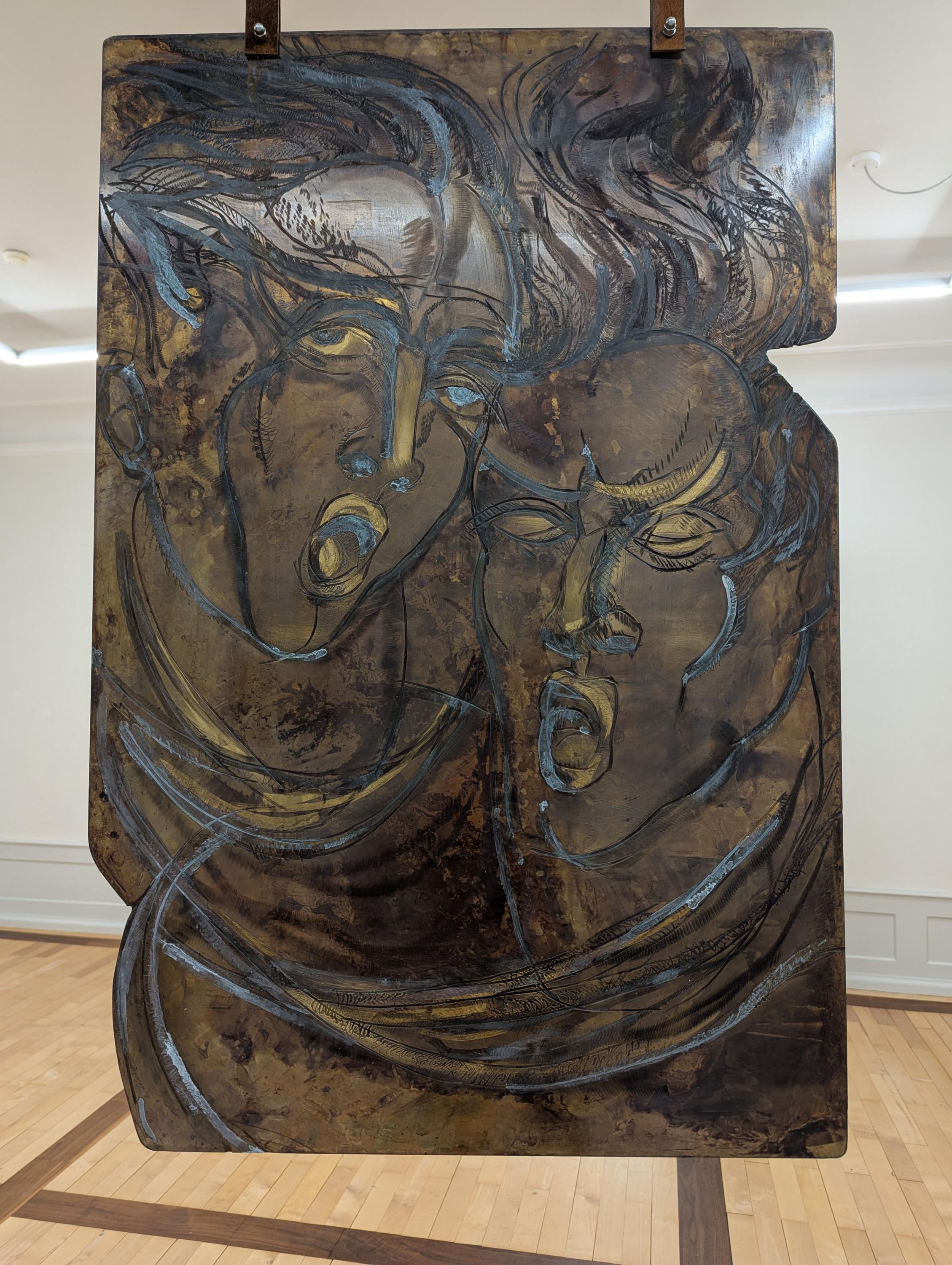

Im vorletzten Raum verweben beide erneut auf erzählerische und künstlerische Art Schicksale im gesellschaftlichen Korsett. Zentral im Raum ist Daras Arbeit über die Opfer der europäischen Hexenverfolgung. Auf grossen Messingplatten sind die Gesichter und Körper von Frauen zu sehen. Es sind Frauen, die im patriarchalen Wahnsinn der Kirche zu Opfern wurden und in diesen Darstellungen den Wahnsinn in aller Brutalität entlarven.

Loris Arbeit «Every day of the weak» zeigt auf sieben Klemmbrettern Figuren, die den neoliberalen Produktivitätsmodellen nicht standhalten können oder wollen. Mit den Köpfen unter dem Draht des Klemmbrettes eingeklemmt, werden sie zu Opfern im Hamsterrad des Fortschrittes.

Alles begann mit Mut

Zustande gekommen ist die Ausstellung übrigens genauso, wie man es jungen Künstler:innen eigentlich immer abrät – durch eine mutige Initiativbewerbung von Loris und dem Vertrauen des Kunstvereins in die künstlerische Arbeit. Nach der Zusage wurde Loris gebeten seine Position durch eine weitere zu ergänzen und lud Dara ein, die er vom gemeinsamen Studium an der Zürcher Hochschule der Künste kennt.

Es erstaunt, dass es Loris’ und Daras erste gemeinsame Ausstellung miteinander ist. Die beiden haben die Räume seit Wochen sorgfältig selbst kuratiert, die Werke gehen immer wieder interessante Dialoge ein, geben sich Raum, erzeugen auch Reibungen, aber treffen sich immer wieder, um Einblicke in die Komplexität des menschlichen Seins in einer Welt mit Normen und Erwartungen zu geben. Sie zeigen den menschlichen Körper als Erfahrungsraum. Es ist ein Erzählen über Körper und Kontexte, über Erwartungen und Normen und darüber wie das Sein immer wieder seinen Platz finden muss.

Ihre Körper stehen im Verhältnis zu etwas Grösserem: Religion, dem Patriarchat oder neoliberalen Vorstellungen und entlarven intelligent auf ihre Weise Werte, Normen und Verhaltensmuster. Die beiden jungen Kunstschaffenden schaffen es, persönliche Fragestellungen mit universellen Themen zu verbinden, ohne sich dabei in Floskeln zu verlieren, stattdessen zeigen sie uns in ihrer Kunst eine sehr sinnliche Wahrnehmung der Welt.

Weitere Beiträge von Anabel Roque Rodríguez

- Die Kraft der Zerbrechlichkeit (06.10.2025)

- Vom Alphabet zur raumfüllenden Installation (14.08.2025)

- Kunst als Sprache der Welt (10.06.2025)

- Leise Radikalität (03.06.2025)

- Kleider schreiben Geschichten (02.09.2024)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kunst

Kommt vor in diesen Interessen

- Kritik

- Bildende Kunst

Kulturplatz-Einträge

Ähnliche Beiträge

Was bleibt, wenn der Mensch verschwunden ist

Künstler wird man nicht, Künstler ist man: In seiner neuen Ausstellung im Kunstverein Frauenfeld spielt Velimir Ilišević mit der Fantasie seiner Besucher:innen. mehr

Coole Kunstnacht Konstanz Kreuzlingen

Die Kunstnacht 2025 begeisterte mit einer ungewohnten zentralen Anlaufstelle: Die Bodenseearena wurde für eine Nacht zur Ausstellungshalle. Mehr als 200 Künstler:innen beteiligen sich an unjurierter Werkschau. mehr

Die Demokratisierung des Kunstmuseums

Die Gruppierung «Kunstthurgau» stellt in Ittingen zum Thema «Resonanz» aus. Bis 8. März bespielt zudem die Walliser Plastikerin Maria Ceppi zwei Räume im Erdgeschoss. mehr