von Simon Engeli, 08.03.2024

Ritt auf dem woken Elefanten

Mein Leben als Künstler:in (13): Der Theatermacher Simon Engeli stellt sich eine grosse Frage: Wie woke will ich eigentlich sein, wenn sich Wokeness allzu oft in selbstgewisser Oberlehrerhaftigkeit gefällt? (Lesedauer: ca. 5 Minuten)

Woke oder nicht woke, das ist heute hier die Frage. Kurz zur Einordung für alle: Die Bedeutung von „woke“ im Duden lautet: „in hohem Mass politisch wach und engagiert gegen (insbesondere rassistische, sexistische, soziale) Diskriminierung“, wobei auf einen möglicherweise abwertenden Gebrauch hingewiesen wird.“

Fangen wir mit einem einfach zu entscheidenden Fall an. Schauen Sie mal hier:

Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1990, also aus einer eher frühen Schaffensperiode meines Schauspielerlebens. Damals war ich 12 Jahre alt und spielte in der Oper „Abu Hassan“ des Thurgauer Barockensembles einen jungen Schwarzen. Von der Geschichte weiss ich fast nichts mehr, nur, dass ich meinen Auftritt erst ganz am Schluss während den letzten Takten hatte und als Diener des Kalifen einen Beutel Goldmünzen zu überreichen hatte.

Es waren wunderbare Stunden, die ich mit meinem Blackface hinter der Bühne des Kirchgemeindehauses verbrachte, mit der Maskenbildnerin schäkerte und leise die Melodien der Sänger mitsang.

Die Ursprünge des Blackfacing

Blackfacing hat seinen Ursprung in der amerikanischen Varieté-Kultur des 19. Jahrhunderts, als weisse Darsteller schwarz geschminkt und mit grotesk überzeichneten Lippen- und Augenpartien ein weisses Publikum belustigten. Schwarze wurden in diesen Nummern als fröhlich naive, singende und tanzende Sklaven oder Plantagenarbeiter verhöhnt.

Blackfacing auf der Bühne war historisch eindeutig rassistisch motiviert und deshalb gäbe es heute völlig zu Recht einen Aufschrei, wenn ein Regisseur auf die Idee käme, Thurgauer Schuljungen als kleine Mohren auftreten zu lassen. Aus sicherer Quelle weiss ich, dass die Opern-Verantwortlichen von damals keine Rassisten waren.

Man muss kein Rassist sein, um rassistisch zu handeln

Weder der Begriff Blackfacing, noch der geschichtliche Kontext war damals gängiges Allgemeinwissen, und mal eben Wikipedia fragen (wie ich es für diese Kolumne getan habe) konnte man auch noch nicht. Nur bedeutet die Tatsache, keine Rassistin, kein Rassist zu sein noch nicht, dass wir keine rassistischen Stereotypen verinnerlicht hätten, die in unserem Handeln, in unserem Sprachgebrauch und in unseren Traditionen zum Ausdruck kommen.

Wenn also eine erhöhte Wachsamkeit und kulturelle Sensibilität in den letzten Jahrzehnten dazu geführt hat, dass solche verletzenden „Spässe“ heute hinterfragt, kritisiert oder verhindert würden, dann ist das gut so, ein Fortschritt – und auch das Verdienst von hartnäckigen, unbequemen Menschen. Die Autorin Noah Sow schreibt: „Wir können nichts dafür, dass wir so viel rassistischen Unsinn beigebracht bekommen haben. Wir können ihn jetzt aber loswerden.“ Danke dafür, woke Folks!

Nicht immer ist es so eindeutig

Der zweite Fall ist etwas komplexer:

Hier sitze ich als Phileas Fogg zusammen mit meinem Diener Passepartout (Joe Fenner) auf einem indischen Elefanten und verhandle mit dem Mahut (Beni Hirsch) über den Verkauf des edlen Tieres. Diese Szene zu spielen hat ungeheuer Spass gemacht. Damit uns der ungebildete Elefantentreiber verstehen konnte, haben wir auf ihn kopfwackelnd und mit übertriebenstem indisch-englischen Akzent eingeredet. „I make you a very good price!“, Victor Giacobbo lässt grüssen.

Als ich über diese Szene kürzlich mit meinem Theaterfreund plauderte, haben wir uns an den Kopf gegriffen. „Mann, für eine solche idiotische Szene würden wir heute sowas von einem Shitstorm ernten“, waren wir uns einig. Erst ein paar Tage später ist mir eingefallen, was die eigentliche Pointe dieser Szene war: Der indische Elefantentreiber schaute uns nämlich während unserem Geschwafel nur ruhig und gelassen an und antwortete dann in geschliffenem Bühnendeutsch: „Sie können übrigens ganz normal mit mir reden, ich habe in Oxford studiert“. Das Publikum lachte herzlich, nicht über den indischen Akzent, sondern über die zwei überheblichen, aufgeblasenen Europäer, die dumm aus der Wäsche schauten.

Im gleichen Stück sprach Giuseppe Spina einen japanischen Zirkusdirektor mit einer so überzogenen Singsang-Fistelstimme, dass heute jedem politisch Korrekten der Atem stocken würde. Wer damals genau hinhörte, konnte jedoch im vermeintlich Japanisch verhunzenden Kauderwelsch den eigenen süditalienischen Dialekt des Schauspielers entdecken. War eigentlich ganz schön doppelbödig, dieses Spiel mit den Kulturen.

Was alles noch viel komplizierter macht

Heute begibt man sich seltener aufs politische oder kulturelle Glatteis. Das ist schade und in erster Linie Selbstzensur. Zu sehr fürchtet man, im nur schwarz-weiss geführten kulturellen Grabenkampf auf der falschen Seite zu stehen. Diese Übervorsicht ist einerseits die Folge einer fast schon polizeilichen Strenge von wenigen woken Menschen, die uns mit einer erstaunlichen Selbstgewissheit erklären, was geht und was nicht.

Sie ist aber auch Folge des rechten, anti-woken Backlashs, der ein Zerrbild eines an sich vollkommen richtigen und wichtigen Anliegens zeichnet. Mich regt es auch auf, wenn eine weisse Reggae-Band ihr Konzert abbrechen muss, nur weil sich ein paar Konzertbesucher wegen „kultureller Aneignung“ „unwohl“ fühlen.

Aber die Hysterie und Häme, die dann um so eine Geschichte entsteht, ist verräterisch. Das genüssliche Herumreiten auf solchen seltenen Extrembeispielen macht den real vorhandenen Rassismus und Sexismus in der Schweiz ja nicht weniger wahr.

Wokeness, aber ohne dieses Oberlehrerhafte

Nebenbei: In der Berner „Brasserie Lorraine“, wo sich der erwähnte Reggaeband-Vorfall 2022 ereignete, haben wir mal mit unserer Irish Folk Band „A little Green“ gespielt. Und ich glaube, man hat uns trotz Aneignung der irischen Musikkultur nur deshalb weiterspielen lassen, weil wir immerhin einen echten rothaarigen Geiger vorzuweisen hatten.

Ich halte nicht viel von einer selbstgerechten „Jetzt darf man nicht mal mehr…“-Pose. Aber wie kann man als Kulturschaffender dem guten Grundanliegen von Wokeness gerecht werden, ohne in einen schwer erträglichen, angestrengten Oberlehrerstil zu verfallen?

Eine Lösung liegt in meiner Kindheit

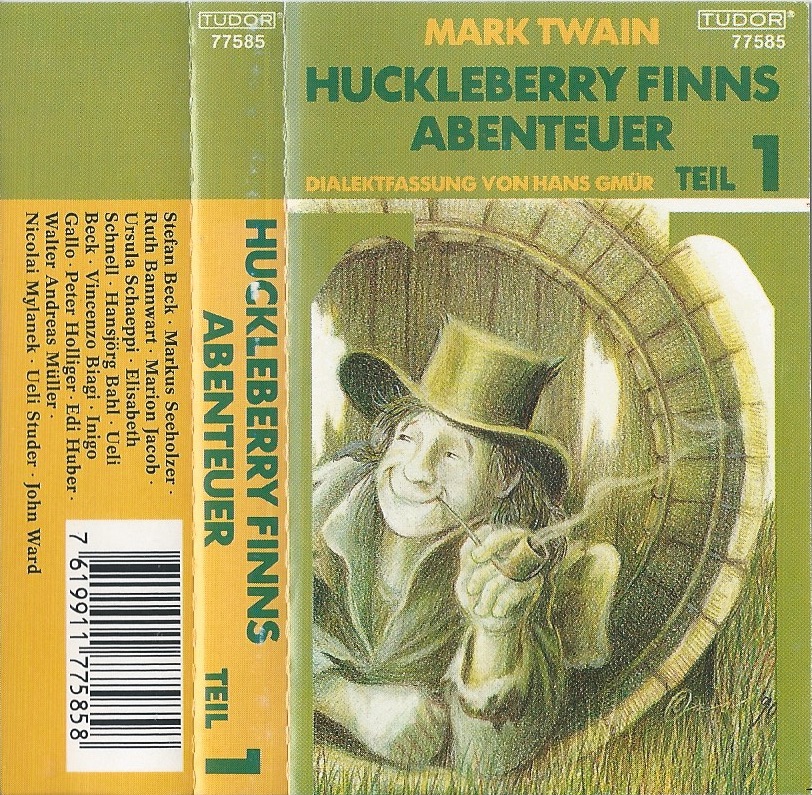

Die Lösung habe ich, wie so oft, in meiner alten Hörspielkiste gefunden. Kaum etwas hat meine Liebe zum Geschichtenerzählen und letztlich Theatermachen so geprägt wie meine Hör-Erlebnisse als Kassettenkind.

Die Stelle aus Hans Gmürs Mundart-Fassung von „Huckleberry Finn“ geht so:

Jim: Du häsch verschproche, dass du niemertem nüüt saisch! Verschproche, Huck!

Huckleberry: Jo, schtimmt, ich has versproche und ich halt´s au! Au wenn´s natürlich es Verbreche isch, es ganz es grauehafts Verbreche, en Neger[1], wo sim Meischter ab isch, nöd sofort go aazeige z´goo.

Da stehen einem doch die Haare zu Berge, nicht wahr? Aber dann kommt sie: die warme, ruhige Bündner Stimme von Hans Gmür.

Gmür: Do mues i ganz schnell öppis säge derzue.

Und Hans Gmür erzählt, in einfachen, kindgerechten Worten, wie damals in Amerika die meisten Leute der Ansicht waren, Schwarze seien keine vollwertigen Menschen, dass man sie prügeln, kaufen und verkaufen könne, wie man wolle.

Er erzählt vom menschenverachtenden Umgang mit Sklaven und bemerkt, dass es kein Wunder sei, dass ein Junge wie Huck das in Ordnung fand, er habe von den Erwachsenen ja nie etwas anderes gehört, usw. Nach dieser klaren Einordnung war für mich als Kind die Welt in Ordnung und die Fahrt auf dem Mississippi konnte weitergehen.

Einen Rahmen geben statt auslöschen

Kontextualisieren statt canceln. Darüber reden, statt aus dem Sortiment nehmen. Dieses „Do mues i ganz schnell öppis säge derzue“ könnte für mich das perfekte Motto eines, im besten Sinne des Wortes, woken Umgangs mit Geschichten, Geschichte und Kulturschaffen sein.

So möchte ich woke sein. Woke, wie Hans Gmür in seinem Hörspiel aus dem Jahr 1978.

[1] Anmerkung der Redaktion: [Grundsätzlich verzichten wir auf die Reproduktion von verletzender Sprache. Wir haben das N-Wort in diesem Fall jedoch im Originalzitat belassen, weil es sowohl in Mark Twains Roman als auch in dieser Hörspielfassung dokumentarischen Charakter in Bezug auf die beschriebene Zeit sowie eine Funktion innerhalb der Geschichte hat. Andreas Nohl, der „Huckleberry Finn“ neu übersetzt hat, erklärte dies gegenüber Deutschlandfunk Kultur so: Das „N-Wort“ sei für Huck und seine Altersgenossen ein ganz normaler Begriff gewesen, den sie auch für den Schwarzen Jim verwenden – „und das gibt diesem Buch ja auch diese ungeheure Wucht, weil der Leser ununterbrochen damit konfrontiert wird, dass hier ein schäbiger Begriff auf einen Menschen angewandt wird, den er in dem Buch kennenlernt und den er immer mehr lieben und bewundern lernt“ (Quelle: (https://www.deutschlandfunkkultur.de/umgang-mit-rassismus-in-neuuebersetzungen-was-tun-mit-dem-n-100.html). Diesen Begriff an dieser Stelle zu löschen würde die damalige Sprache verharmlosen, die damalige Realität verzerren und die Intention des Autors verkehren.]

Es geht weiter! Zweite Staffel der Serie «Mein Leben als Künstler:in» läuft!

Die zweite Staffel der Kolumnenserie «Mein Leben als Künstler:in» ist gestartet. Dieses Mal schreiben diese vier Künstler:innen Geschichten aus ihrem Leben:

- Simone Keller, Pianistin

- Simon Engeli, Schauspieler, Regisseur, Theatermacher

- Rahel Buschor, Tänzerin

- Sarah Hugentobler, Videokünstlerin

Alle Beiträge der ersten Staffel gibt es gebündelt im zugehörigen Themendossier.

Die Idee: Mit der Serie „Mein Leben als Künstler:in“ wollen wir den vielen Klischees, die es über Künstler:innen-Leben gibt, ein realistisches Bild entgegensetzen. Das soll unseren Leser:innen Einblicke geben in den Alltag der Kulturschaffenden und gleichzeitig Verständnis dafür schaffen, wie viel Arbeit in einem künstlerischen Prozess steckt.

Denn nur wer weiss, wie viel Mühe, Handwerk und Liebe in Kunstwerken steckt, kann die Arbeit von Künstler:innen wirklich wertschätzen. So wollen wir auch den Wert künstlerischer Arbeit für die Gesellschaft transparenter machen. Neben diesem aufklärerischen Ansatz ist die Serie aber auch ein Kulturvermittlungs-Projekt, weil sie beispielhaft zeigt, unter welchen Bedingungen Kunst und Kultur heute entstehen.

Bereits zwischen Juni und Oktober hatten die vier Künstler:innen Ute Klein, Fabian Ziegler, Thi My Lien Nguyen über ihren Alltag und ihre Arbeit berichtet. Alle erschienenen Beiträge der Serie bündeln wir im zugehörigen Themendossier

Von Simon Engeli

Weitere Beiträge von Simon Engeli

- Schluss mit dem Innovationstheater! (12.01.2024)

- Vorausblicken mit Prometheus (05.04.2024)

- Der Lagerraum-Blues (09.02.2024)

- „Ich muss kein Theater machen!“ (01.12.2023)

- Im Namen der Liebe! (21.04.2020)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kolumne