von Andrin Uetz, 05.09.2023

Mehr als eine Halle voller Schnürli

Zugegebenermassen mag es im ersten Moment überraschen, wenn auch nicht irritieren: Von den Stahlbalken des Dachs der ehemaligen Industriehalle baumeln einige Schnürli. Darüber hinaus scheint Eric Hattan für seine mit “Weisse Spinnen” betitelte Installation nicht viel verändert zu haben. “Ist das alles?”, könnte man fragen.

Die Antwort ist selbstverständlich ein paradoxes “Ja und Nein”, denn tatsächlich beschränkt sich der in Basel, dem jurassischen Baulmes und Paris lebende Aargauer Künstler darauf, verschiedene Materialien in den Raum zu hängen. Bei genauerer Betrachtung aber zeigt sich die filigrane Poetik und konzeptuelle Stringenz seiner Arbeit.

Streifzüge durch europäische Städte

Das Konzept und Vorgehen ist einfach: Seit Jahresanfang bis Mitte August sammelt Eric Hattan auf Streifzügen Materialien in verschiedenen Städten, die er im Rahmen von eigenen oder von Ausstellungen seiner Partnerin Silvia Bächli bereist hat. In Brüssel, Bologna, Sevilla, Paris, Madrid, Barcelona, Baulmes und Bremen sammelt er scheinbar achtlos Weggeworfenes, Liegengebliebenes: Schnüre, Seile, Drähte, Schlüsselanhänger, Kabel, eine Hundeleine, Papierstreifen, ein Haargummi, Leuchtstreifen – allesamt leichte Materialien, die sich problemlos per Paketpost an seine Baseler Adresse verschicken lassen.

In Arbon laufen die Fäden zusammen

Diese Pakete teilt Hattan in der Kunsthalle verschiedenen Stahlträgern zu, und beschriftet in weisser Kreide die jeweiligen Säulen mit den Herkunftsbezeichnungen. Intuitiv aber auch mit feinsinniger Präzision für Farb- und Formkonstellationen hängt er die Materialien zusammen. Teils geknüpft, teils nur sachte eingehängt, mal ungestüm verknäuelt laufen nun in Arbon die Fäden aus den verschiedenen Städten zusammen, bewegen sich fast unmerklich im Raum, und verweisen trotz Leichtigkeit in spielerischer Weise auf die Schwerkraft als allem übergeordnetem Prinzip.

Bild: Ladina Bischof

Bild: Ladina Bischof

Ästhetische Aufwertung

Die an sich billigen und ubiquitären Materialien erfahren eine ästhetische Aufwertung. Zufällige Details werden interessant, und schaffen Bezüge zum Raum der Kunsthalle, der durch diese sanfte Intervention in seiner Räumlichkeit greifbarer wird und an Dreidimensionalität gewinnt – insbesondere auch durch die grossen Leerstellen dazwischen. Die Fäden baumeln nicht mehr nur für sich selbst, sondern gehen mit dem Industriebau eine symbiotische Verbindung ein und strukturieren wie Koordinaten netzartig den Raum. Die einem Funktionszusammenhang entwendeten Schnüre und Objekte erzeugen eine Resonanz mit dem Kabeln, Spinnweben und Zeichen der Kunsthalle und aktivieren so unser “imaginäres Potential”, wie die Kuratorin Patrizia Keller es treffend beschreibt.

Im Spannungsfeld zwischen Partikularität und Austauschbarkeit

Abgesehen von der architektonisch-ästhetischen Qualität der Installation tangiert das Prinzip des flanierenden Sammelns in verschiedenen Städten die philosophische Frage nach dem Spannungsfeld zwischen einer ortspezifischen Besonderheit und der (post-)industriellen Austauschbarkeit von alltäglichen Materialien. Bei Eric Hattans Arbeit bleibt diese Frage passenderweise ambivalent, denn einerseits ist es kaum möglich von den einzelnen Materialien auf einen Ort rückzuschliessen, und es ist von blossem Auge nicht zu erkennen oder zu verifizieren, ob diese Materialien tatsächlich aus Paris oder Barcelona oder Brüssel stammen.

Bild: Ladina Bischof

Bild: Ladina Bischof

Eine Stadt besteht nicht nur aus Sehenswürdigkeiten

Trotzdem aber sind es Gegenstände, die Eric Hattan an eben diesen Orten spazierend gesammelt hat, und die allesamt eine eigene Geschichte und einen situativen Kontext mit sich bringen. Sie sind eben auch Teil von Madrid und Bologna, welche nicht nur aus historischen Bauten, Universitäten und Museen bestehen. Der Lokalität von touristischen Sehenswürdigkeiten wird die diffusere Lokalität des Alltäglichen und Unspektakulären entgegengestellt. Dabei klingen auch Themen wie die Mobilität und Austauschbarkeit von Gütern und Waren im Gegensatz zur (Im-)Mobilität von Personen – dem Unterschied zwischen freiwilligen Reisen und erzwungener Migration – an. Ohne plakativ zu werden, gelingt es Eric Hattan so, in poetischer Weise eine Installation zu gestalten, die sozialkritische Komponenten in sich birgt, ohne sie den Besuchenden aufzudrängen.

Informationen zur Ausstellung

Dauer: bis 8. Oktober 2023

Eintritt frei.

Öffnungszeiten:

Freitag: 17 - 19 Uhr

Samstag und Sonntag: 13 - 17 Uhr

Samstag, 16. September, 16 Uhr

Öffentliche Führung

Samstag, 30. September, 14 - 17 Uhr

Offene Türen

TDS Textildruckerei Arbon, TaDA – Textile and Design Alliance, Saurer Museum und Kunsthalle Arbon laden zu einem gemeinsamen Rundgang ein.

Anschliessend Apéro

Weitere Beiträge von Andrin Uetz

- Das Parkhaus als Zwischenzone (04.04.2025)

- Konstante Veränderungen (25.03.2025)

- Poesie und Pointen (19.02.2025)

- Vom Skatepark auf die Bühne (21.02.2025)

- «Eine Knochenarbeit, die mich bereichert!» (22.11.2024)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kunst

Kommt vor in diesen Interessen

- Bildende Kunst

Kulturplatz-Einträge

Ähnliche Beiträge

Das Auto und wir

Das Kollektiv GAFFA verwandelt die Kunsthalle Arbon noch bis 11. Mai in eine unwirkliche Parkgarage. arttv.ch gibt einen Einblick in die Ausstellung mehr

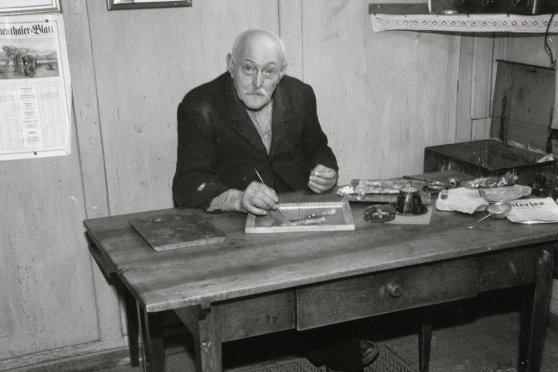

Auf Tuchfühlung mit Dietrich, Dix und Heckel

Hans Süss, einst Zeichenlehrer am früheren Landerziehungsheim Glarisegg bei Steckborn, erinnert sich an seine ungewöhnlichen Begegnungen mit den Malergrössen. mehr

Das Parkhaus als Zwischenzone

Das Ostschweizer Kollektiv GAFFA spielt in der Kunsthalle Arbon mit Materialität und Dimensionen. mehr