von Brigitte Elsner-Heller, 06.07.2020

Unverstanden

Künstlerin sei ein „Lebensmodell im Wandel“, lautete die These einer Podiumsdiskussion im Kunstmuseum Thurgau. Wenn es nur so geradlinig abzubilden wäre: Die drei Gesprächspartnerinnen von Museumsdirektor Markus Landert gingen nicht so willig auf dessen Fragen ein wie wohl gedacht.

„Gut gemeint“ ist oft das Gegenteil von „gut gemacht“, wobei das Urteil frustriert, weil Herzblut mitspielt. Ob das für die jüngste Podiumsdiskussion im Kunstmuseum Thurgau (Kartause Ittingen) zutrifft, liegt dabei ein Stück weit im Auge der Betrachterin.

Die Podiumsdiskussion „Künstlerin werden – ein Lebensmodell im Wandel“ sollte Licht bringen in die Situation von Frauen in der Welt der Kunst, die ja irgendwie eigenständig zu sein verspricht, aber doch immer die Gesetze der Gesellschaft widerspiegelt. Dass der gewählte Begriff „Lebensmodell“ eher dem qualitativen Prinzip der Lebenswelten in der Sozialforschung nahe steht und quantifizierbare Größen vernachlässigt, mag das Terrain von vornherein unsicher gemacht haben.

Die Diskussion als Rahmenprogramm zu aktuellen Ausstellungen

Museumsdirektor Markus Landert, der die Veranstaltung als Rahmenprogramm der beiden aktuellen Ausstellungen „Pinsel, Pixel und Pailletten – Neue Malerei“ sowie „Thurgauer Köpfe – Frauen erobern die Kunst“ konzipiert hatte und selbst mehr als reiner Fragesteller denn als Moderator auftrat, gelangte ganz offensichtlich nicht an den Punkt, an den er kommen wollte.

Seine Gesprächspartnerinnen, die Künstlerinnen Lisa Schiess, Ute Klein und Almira Medaric, erwiesen sich als ein Gegenüber, das sich Ein- und Zuordnungen zu widersetzen wusste. Lisa Schiess, die sich durch die Ansprache als „Seniorin“ vermutlich nicht unbedingt besonders motiviert sah, nahm kein Blatt vor den Mund: Sie warf Landert Schubladendenken vor, als berufsbedingte Tendenz, alles einordnen zu müssen. Das passte auf jeden Fall zu ihr, hatte sie doch das „Nein-Sagen“ als Antrieb ihrer künstlerischen Tätigkeit zuvor schon in den Ring geworfen.

„Man kann selbst bestimmen, was man machen will.“

Almira Medarics These zu Arbeitsbedingungen in der Kunst

Drei Künstlerinnen dann also, und damit drei Generationen, die – nach Landerts Erwartungshaltung – die Entwicklung der Rolle von Künstlerinnen, also deren jeweiliges „Lebensmodell“, repräsentieren sollten. Almira Medaric, geboren in Bosnien und Herzegowina, arbeitet in Frauenfeld und war 2017 Trägerin des Adolf Dietrich-Förderpreises. In ihren oft installativen Arbeiten sucht sie die Verbindung von Geometrie und Objekt. Markus Landert ordnete sie der Generation der „Digital Natives“ zu, deren Welt von der technischen Entwicklung auch künstlerisch mit geprägt wurde.

Ute Klein steht für ihn, hier ganz umgangssprachlich formuliert, für das „Mittelalterliche“. Sie sei etwa von der Umweltschutzbewegung geprägt, sei gereist und habe unter anderem ein halbes Jahr in Australien verbracht. Ihres Zeichens ist sie Malerin, ihre Arbeiten finden sich oft im öffentlichen Raum.

Schliesslich die „Seniorin“ Lisa Schiess aus Zürich bzw. Waldstatt (AR), die zunächst Lehrerin war, bevor sie zur Kunst kam – autodidaktisch. Sie arbeitet interdisziplinär, bezieht Musik, Literatur und Komposition in ihre Werke mit ein. Und ja, sie hat im Kontext von 1968 auch Rudi Dutschke in Konstanz live erlebt, wie sie gleich lebhaft anmerkt.

Ist „Erfolg“ etwa keine Kategorie für Künsterinnen?

Markus Landert startet mit der Frage, was für die drei Künstlerinnen „Erfolg“ bedeutet. Bereits hier ist interessant, wie sich Handeln eindeutigen Kategorien entziehen kann. Die Antworten widersprechen geradezu dem Begriff und geben eher innere Befindlichkeiten wider, die gleichzeitig aufzeigen, wieso die Frauen tun, was sie tun: Lisa Schiess ist die Frage nach Erfolg oder Nicht-Erfolg nicht so wichtig, sie hat immer gemacht, was sie interessierte. Als ihre „grösste Kiste“ bezeichnet sie allerdings ihre Teilnahme an der 9. Internationalen Biennale Kairo (2003/2004). Sichtbarkeit? Finanzierung? Nun, sie habe damals alles selbst gemacht.

Wegen der Sichtbarkeit würde Almira Medaric am liebsten in der Londoner Tate ausstellen, wobei die Frage nach Geld nur ein „je nachdem ...“ erntet. „Wenn ich davon leben könnte, wäre das ein Meilenstein“ – ein Satz, den die Realität diktiert. Und so hatte die jüngste der drei Frauen auch neben Kunst noch Wirtschaft studiert und heute einen „Brotberuf“ im Angestelltenverhältnis.

Ute Klein ist es wichtig, sich an den Gegebenheiten zu orientieren, sie fühlt sich nicht ausgeliefert und will ihre eigenen Wege suchen. Als ihr der Thurgau oder die Ostschweiz zwischenzeitlich zu eng wurde, hat sie an der Ausstattung eines neuen Kreuzfahrtschiffes mitgearbeitet. Aber das sei „ein Nebengleis“ gewesen.

Wieso überhaupt Kunst?

Ganz von allein verschmilzt die Frage nach dem Erfolg mit der nach der Motivation, Kunst zu machen. Die scheint ein Selbstläufer zu sein, wenn jemand den Drang dazu verspürt. Lisa Schiess fing damit an, „Nein“ zu sagen – nein zu ihrem damaligen Beruf als Lehrerin. „Kunst hat für mich etwas mit Poesie zu tun. Man muss bereit sein für Leere, bereit sein, Nein zu sagen.“

Ute Klein wollte als Kind schon Malerin werden, scheiterte allerdings damit zunächst an ihren Eltern. Nach einer ersten Ausbildung an einer Gestaltungsschule wurde sie bei einem Bewerbungsgespräch an einer deutschen Akademie endlich auf die Gleise gesetzt: Sie solle doch endlich anfangen künstlerisch zu arbeiten und sich nicht weiter bewerben. „Und es gibt keine Sicherheit, man muss sich das permanent neu erobern“, sagt sie heute.

„Ich fühle mich nicht ausgeliefert. Ich will meine eigenen Wege suchen.“

Ute Klein, mutig im Anspruch

Almira Medaric hatte wenigstens eine Tante in der Familie, die Künstlerin war, die Eltern waren aber ebenfalls dagegen. Mit einem Studium der Kunstgeschichte und Englisch sei sie den sicheren Weg gegangen. Was sie an der Kunst reizt? „Man kann selbst bestimmen, was man machen will“.

Ist Kunst politisch?

Markus Landert will nun doch endlich von den persönlichen Beweggründen auf die gesellschaftliche Rolle von Kunst bzw. der Künstlerin einschwenken. Ein schwerer Weg, denn zu Zielen oder Ansprüchen der künstlerischen Ausdruckskraft gibt es keine wirklichen Antworten. Dass Kunst nicht „Dekoration“ meint, darüber herrscht Einigkeit.

Aber ob Kunst die Gesellschaft gestalten oder verändern könne/solle? „Wieso soll ich die Gesellschaft verändern?“, fragt Lisa Schiess da ganz forsch, Almira Medaric will clever, lustig und spannend sein, während Ute Klein nicht einmal den öffentlichen Raum und damit die öffentliche Wirksamkeit für die Kunst grundsätzlich anerkennt: „Ein Bild ist nicht immer in der Öffentlichkeit.“

Und dann der Thurgau ...

Letzter Versuch Landerts: Wie es denn heute im Thurgau aussähe? Sind Frauen noch benachteiligt? Wieder ist es Lisa Schiess, die spontan kontert: „Künstlerinnen oder Frauen allgemein?“ Von den beiden anderen Künstlerinnen kommt nach kurzem, überraschten Zögern ein gemeinschaftliches „Ja, natürlich“.

Ute Klein erklärt, dass der Frauenanteil an den Kunsthochschulen gross sei, zehn, zwanzig Jahre später aber kaum eine so ausgebildete Frau noch am arbeiten sei. Lisa Schiess ergänzt, dass in den vergangenen zwanzig Jahren einige als Galeristinnen tätig geworden seien – allerdings nur in einem mittleren Segment. „Im höheren Segment ist das männliche System noch am Ruder.“ Auf ihren Zusatz, dass das auch mit den Frauen selbst zu tun habe, wurde leider nicht weiter eingegangen.

Selbstredend sagte Markus Landert zu, auch in Zukunft dranbleiben zu wollen. Das ist nun also die Geschichte von „gut gemeint“. Was aber bedeutete das für diese Podiumsdiskussion? Ein Zuhörer (männlich, ja!) fragte dann auch prompt, worin denn nun der Wandel läge. Und Ute Klein erwiderte spontan: „Mir ist das auch nicht klar, und ich habe auch kein Lebensmodell.“ „'Lebensmodell', der Begriff gehört ins System“, hieb auch Lisa Schiess noch in die Kerbe.

„Wieso soll ich die Gesellschaft verändern?“

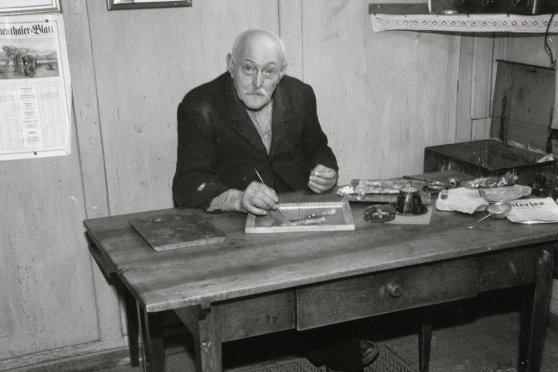

Lisa Schiess lässt sich ungern vereinnahmen (Bild: Brigitte Elsner-Heller)

War da noch was?

Knocked out von einem „Gegner“, der doch in den eigenen Reihen stehen sollte. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Frage stellen, ob das (im übrigen zähe) Gespräch mit männlichen Künstlern nicht über weite Strecken vollkommen identisch verlaufen wäre, denn der Impetus, Kunst zu schaffen, dürfte sich nicht grundlegend unterscheiden zwischen Frauen und Männern.

Wo also waren die – auf die Situation von Frauen ausgerichteten – Fragen nach Finanzierung und Kulturpolitik? Nach der Struktur von Netzwerken oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Vom Ansehen und der Wirkmächtigkeit des Auftretens von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen? Und vielleicht wirklich auch die, ob Frauen sich nicht immer noch unter Wert verkaufen.

Dinge um ihrer selbst willen zu machen – das ist eine schöne Welt, zugegeben. Verhalten sich Männer hier etwa anders? Ist es das, was Lisa Schiess meinte mit ihrem Einwurf, das habe auch mit den Frauen selbst zu tun?

Da fehlte viel.

Weitere Beiträge von Brigitte Elsner-Heller

- Mit einer gewissen Bestürzung (31.10.2022)

- Liebe und Hass: Die Welt der Ambivalenzen (14.09.2022)

- Offene Rechnungen (15.08.2022)

- «Wir mögen gut erzählte Geschichten.» (02.08.2022)

- Sex in Zeiten des Krieges (18.07.2022)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kunst

Kommt vor in diesen Interessen

- Kritik

- Kulturförderung

- Kulturvermittlung

- Bildende Kunst

Ähnliche Beiträge

Das Auto und wir

Das Kollektiv GAFFA verwandelt die Kunsthalle Arbon noch bis 11. Mai in eine unwirkliche Parkgarage. arttv.ch gibt einen Einblick in die Ausstellung mehr

Auf Tuchfühlung mit Dietrich, Dix und Heckel

Hans Süss, einst Zeichenlehrer am früheren Landerziehungsheim Glarisegg bei Steckborn, erinnert sich an seine ungewöhnlichen Begegnungen mit den Malergrössen. mehr

Keine Nachlässigkeiten bei künstlerischen Nachlässen

Kunstwerke verwandeln sich mit dem Ableben ihrer Urheber:innen auf einen Schlag von der Qualität in die Quantität. Steht die Atelierräumung an, drängt sich eine harte Frage ins Zentrum: Wohin damit? mehr