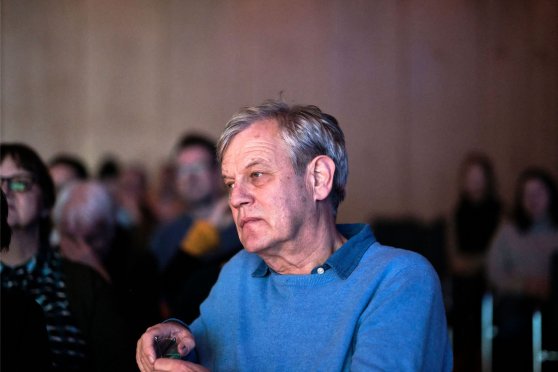

von Brigitta Hochuli, 02.06.2010

Zehn Jahre Bodman-Haus

Das Bodman-Haus in Gottlieben ist eines der drei Literaturhäuser der Schweiz und feiert am 17. Juni Geburtstag. Stiftungsratspräsident Robert Fürer erhofft sich vom Fest auch eine grössere Aussenwirkung. Emanuel von Bodman (1874-1946) sei im Übrigen weniger mit seinem Werk als vielmehr mit seiner Vita eine interessante Figur.

Interview: Brigitta Hochuli

Herr Fürer, das Literaturhaus feiert sein zehnjähriges Bestehen. Aber wie war es eigentlich vor 14 Jahren zur Gründung der Stiftung gekommen? Wer hatte die Idee?

Robert Fürer: Eindeutig Robert Holzach. Er war in Kreuzlingen aufgewachsen und besuchte das Freie Gymnasium Konstanz. Dem Ehemaligenverein dieses Gymnasiums gehörte auch Emanuel von Bodmann an. Robert Holzach musste bei ihm in Gottlieben jeweils den Jahresbeitrag einziehen. Als Albert Schoop ihn viel später darauf aufmerksam machte, dass von Bodmans Haus in schlechtem Zustand sei, kam alles ins Rollen.

Robert Holzach hat dann Ihren Rat gesucht. Was rieten Sie ihm?

Fürer: Ich sagte, ich würde mich freuen, dass er sich auch in Gottlieben engagiere. Nur eine Gedächtnisstätte für Emanuel von Bodman sei aber zu wenig. Das Haus müsse der Literatur insgesamt gewidmet werden.

Aber Ein Literaturhaus dermassen an der Peripherie – das musste doch als riesiges Wagnis betrachet werden. Woher nahm man damals den Optimismus?

Fürer: Wir waren überzeugt, wenn es gelingen würde, in der Programmierung auf die Kleinheit des Raumes Thurgau und Konstanz einzugehen, würde das Wagnis gelingen. Von Konstanz aus braucht man mit dem Velo nur zehn Minuten, um eine Lesung zu besuchen. Zudem gab es und gibt es im Gegensatz zu den gleichzeitig entstandenen Literaturhäusern in Zürich und Basel im Thurgau keine weiteren ständigen Anbieter von literarischen Veranstaltungen.

Die Hälfte der rund 1000 Besucher pro Jahr kommt denn auch aus Konstanz. Zahlt die Stadt eigentlich mit?

Fürer: Nein. Ich habe mehrfach darum gebeten. Aber die Konstanzer haben kein Geld.

Dabei kommen nicht nur die Besucher aus Konstanz, sondern mit Walter Rügert und Peter Braun neben dem Schweizer Hansrudolf Frey auch zwei der drei derzeitigen Veranstaltungsleiter. Bewährt sich nach den Einer-Intendanzen von Jochen Kelter und Zsuzsanna Gahse diese Dreierspitze? Gefällt Ihnen, was sie bietet?

Fürer: Dadurch, dass wir nun einen Kommunikationsfachmann, einen Wissenschaftler und einen Verleger an der Spitze haben, ist das Programm vielleicht weniger stringent, dafür aber vielfältiger. Wenn ich aber die Geschmacksfrage beantworten würde, würde ich mich einmischen. Wir vom Stiftungsrat haben die Strategie von der wechselnden Verantwortung. Und das ist richtig so.

Trotzdem, persönlich haben Sie doch sicher ihre literarischen Vorlieben. Was lesen Sie gerade?

Fürer: Am Wochenende habe ich zum zweiten Mal «Landesbühne» von Siegfried Lenz gelesen. Er ist einer der wunderbarsten Erzähler, den ich kenne. Ansonsten ist mein Leseverhalten atypisch. Ich lese wenig fremdsprachige oder übersetzte Bücher.

Wie beurteilen Sie demzufolge den Zustand der aktuellen Deutschschweizer Literatur?

Fürer: Es gab Zeiten, da las ich praktisch alles. Aber einen Gerold Späth oder Hermann Burger oder E.Y. Meyer gibt es heute nicht mehr. Heute ist alles seichter und oberflächlicher.

Wir wissen, dass Sie schon als Kantonsschüler Kontakte zur literarischen Welt knüpften. Zum Beispiel mit Adolf Muschg.

Fürer: Das stimmt. Ich habe ihn sogar einmal um Rat gebeten, weil ich selber schreiben wollte.

Und?

Fürer: Er hat mir davon abgeraten.

Gehen Sie eigentlich oft zu Lesungen ins Bodman-Haus?

Fürer: Ab und zu. Aber zu wenig. Von 16 bis 18 Lesungen besuche ich sechs- bis acht. Aber ich kann nicht einfach alle Donnerstagabende in meinem Terminkalender für die Literatur reservieren.

Herr Fürer, wir sind literarisch abgeschweift. Kehren wir zurück zu Emanuel von Bodman. Er war ja einerseits kein besonders glänzender Schriftsteller und andererseits im Ersten Weltkrieg ein Verfechter der Kriegslyrik und im Zweiten Weltkrieg nationalkonservativ, loyal dem deutschen Vaterland gegenüber und politisch blind, wie Walter Rügert im vierten Band der Werkausgabe schreibt. Wurde dies nie als problematisch erachtet?

Fürer: Am Schauspielhaus Zürich hatte von Bodman in den 1920er Jahren mit seinen Dramen durchaus Erfolg. Seine Bedeutung liegt aber mehr in seiner Vita als in seinem Werk. Als junger Mann war er in München ein Shootingstar. Es war die Zeit des «Simplicissimus». Danach wollte er das städtische, heruntergekommene Milieu zugunsten der ländlichen Natur verlassen. Das entsprach ganz dem Trend der deutschen Romantik gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Interessant ist Bodman auch durch sein vielfältiges literarisches Netzwerk innerhalb der damaligen Bohème am Bodensee.

Also keine Vorbehalte gegenüber der politischen Haltung?

Fürer: Politik war nie ein Thema und kommt auch nirgends zum Ausdruck. Der nationalkonservative Zug hatte vielmehr mit der romantischen Weltauffassung etwas zu tun. Wir haben seinen Nachlass in Marbach daraufhin untersuchen lassen. Es gibt keinen Hinweis auf Sympathiebezeugungen zu Nazideutschland. Emanuel von Bodman war kein Nazi.

Insgesamt sind beim Frauenfelder Huber Verlag sechs Bände mit Werken von Bodmans ediert worden. Was hat das gekostet und wer liest diese Schriften heute noch?

Fürer: Gekostet hat das pro Band 20 000 Franken. Die Bände sind als Dokumentation für die Gäste des Bodman-Hauses gedacht, und sie werden oft gekauft. Unsere Arbeit dokumentieren soll des Weiteren auch die Jubiläumsschrift, die uns 6000 Franken gekostet hat.

A propos Kosten. Zwischenzeitlich hat die Stiftung wegen Geldmangels die Ausstellungen im Bodman-Haus ausgesetzt. Wie sieht es heute aus?

Fürer: Wir hatten festgestellt, dass es nicht nötig ist, jedes Jahr eine Ausstellung auszurichten, um Besucher anzulocken. Die Leute kommen wegen der Literatur. Finanziell schöpfen wir aus einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton über 45 000 Franken jährlich sowie aus dem Pachtzins für die Buchbinderei und den Mieteinkünften der beiden Wohnungen. Für Ausstellungsprojekte fragen wir künftig bei Stiftungen an.

Noch ein Wort im Hinblick auf das Jubiläumsfest vom 17. Juni. Versprechen Sie sich davon auch eine grössere Aussenwirkung als bisher?

Fürer: Ja durchaus. Wir erhoffen uns eine Würdigung auch in den nationalen Medien und dadurch eine Dokumentierung der Bedeutung des Literaturhauses für den Kanton.

Welche Bedeutung hat denn das Bodman-Haus für die Kulturlandschaft Thurgau?

Fürer: Das Bodmanhaus positioniert sich als ein Ort, von dem man weiss, er ist da und hat es geschafft, Literatur sichtbar zu machen. Im Übrigen ist es eine leises Haus. Unsere Art der Literaturvermittlung eignet sich nämlich nicht für laute Töne.

Und das soll auch für die nächsten zehn Jahre so bleiben?

Fürer: Nach der Jubiläumsveranstaltung werden wir unsere Strategie an einem Klausurhalbtag zusammen mit der Kulturstiftung und Literaturfachleuten überprüfen. Eine besondere Wunschliste gibt es aber nicht.

Denken Sie trotz allem, das Literaturhaus könnte eine grössere Lobby brauchen?

Fürer: Durchaus. Das Jubiläum war uns denn auch Anlass, 120 Briefe an Politiker zu verschicken. Dabei geht es nicht darum, dass ich mehr Geld erwarte. Es geht darum, zu zeigen, dass Kulturpflege wertvoll und wichtig ist. Damit müssen Politiker argumentieren können.

Und was halten Sie von der geplanten Kulturlobby «Kulturpfeffer», die sich auf www.thurgaukultur.ch formiert?

Fürer: Da darf man sich keine Illusionen machen. Es ist leicht, sich für abstrakte Postulate auf eine Adressliste setzen zu lassen. Aber eine Breitenwirkung hat eine solche Initiative schon.

Weitere Beiträge von Brigitta Hochuli

- Kultur für Familien: Was im Thurgau noch fehlt (06.09.2018)

- Rätsel gelöst: So alt ist der Kunstraum Kreuzlingen (29.06.2018)

- Musikschule Kreuzlingen sucht Verbündete (14.06.2018)

- Kult-X in WM-Stimmung: Das etwas andere Public Viewing (29.05.2018)

- Unterm Sternenhimmel (13.05.2018)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Literatur

Kommt vor in diesen Interessen

- Interview

Ähnliche Beiträge

„Wir müssen wieder lernen, Widerspruch zuzulassen.“

Demokratie und Gesellschaft stehen unter Hochspannung. Wer könnte das besser analysieren als ein Krimi-Autor? Ein Gespräch mit Matthias Moor über Spannung in Literatur und Leben. mehr

Post vom Grüffelo-Erfinder

Axel Scheffler hat über 120 Kinderbücher mit seinen Kunstwerken illustriert. Über Jahrzehnte gesammelte Briefumschläge stehen jetzt im Zentrum einer neuen Ausstellung in Konstanz. mehr

Frau Gahse, wie geht es der Sprache?

Vor 26 Jahren fragte die vielfach ausgezeichnete Autorin Zsuzsanna Gahse in einem Buch: Wie geht es dem Text? Anlässlich der Neuauflage des Bandes haben wir die Frage neu formuliert. mehr